大画面で作業したいけれど持ち運びや性能のバランスで迷っている方へ。

本記事では14インチのタブレット選びで失敗しないために、画面解像度やCPU、メモリ、バッテリーといった重要スペックをわかりやすく整理します。

さらに動画視聴、仕事、イラスト制作といった用途別に最適な機種をランキング形式で紹介し、実際の使い勝手も比較します。

格安からハイエンドまで価格帯ごとの特徴やアクセサリ、故障時の対処法まで幅広く網羅しています。

読み進めれば、自分にとってのベストな14インチのタブレットが見えてくるはずです。

14インチタブレットのおすすめ機種ランキング

14インチ タブレットを探している人向けに用途別で注目のモデルをまとめました。

画面の大きさを活かした作業効率やエンタメ性能を重視した選び方の参考になるはずです。

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

高解像度の有機ELディスプレイを搭載したプレミアムな14インチ タブレットです。

Sペン対応でイラストや手書きメモのレスポンスが良好です。

高性能SoCと大容量メモリでマルチタスクやクリエイティブ作業に向いています。

カメラ性能やスピーカーも優れており動画視聴や会議利用にも適しています。

価格は高めですが品質やサポート、周辺機器の充実度を重視する人におすすめです。

TECLAST T70

コストパフォーマンスに優れた14インチ タブレットとして人気のあるモデルです。

普段使いのブラウジングや動画視聴、軽い作業に十分なスペックを備えています。

外出先での利用に向くほどの軽量さとバッテリー持ちを両立しています。

次に利点と注意点を箇条書きでまとめます。

-

利点は価格対性能比が高い点です。

-

利点は大画面でコンテンツが見やすい点です。

-

注意点はプロ向けの重い処理には向かない点です。

-

注意点はアップデートやサポート面で差が出る場合がある点です。

UGEE UT3(14.25インチ)

UGEE UT3は描画向けのペンディスプレイで創作作業に最適な14.25インチモデルです。

単体で動くタブレットではなくPC接続で高精細な描画環境を提供します。

筆圧感知性能や反応速度が良くイラストやデザイン作業での使い勝手が高いです。

外付けディスプレイとして持ち運ぶ際は接続環境と互換性を事前に確認することをおすすめします。

AEROPAD(Intel N100搭載モデル)

Intel N100を搭載したAEROPADは軽いオフィス作業や学習用途に向いた14インチ タブレットです。

薄型で持ち運びしやすく、Windows環境でアプリをそのまま使いたい人に適しています。

ファンレス設計のモデルもあり静音性に優れる点が魅力です。

処理性能は省電力向けなので、動画編集など重い作業は適宜スペック確認が必要です。

MESWAO 14インチモデル

MESWAOの14インチモデルはエンタメ用途を重視したバランス型の製品です。

大画面での映画鑑賞やゲーム、電子書籍の閲覧に適しています。

スピーカーやディスプレイの視認性が良く家庭での利用に向いています。

手頃な価格帯のため初めて大画面タブレットを試す人にもおすすめです。

Lenovo/14インチクラスの注目モデル

Lenovoはビジネス向けからエンタメ向けまで幅広い14インチ クラスの製品を展開しています。

以下に代表的な仕様比較表を示します。

|

モデル名 |

OS |

CPU |

特徴 |

|---|---|---|---|

|

Lenovo モデルA |

Windows 11 |

Intel Core i5 |

ビジネス向けの堅牢設計とセキュリティ機能が充実しています。 |

|

Lenovo モデルB |

Android |

Octa-core |

エンタメ向けに最適化されたディスプレイとスピーカーを搭載しています。 |

|

Lenovo モデルC |

Windows 11 |

Intel Core i3 |

軽量設計で持ち運び重視のユーザーにおすすめです。 |

各モデルは用途や予算で選ぶと満足度が上がります。

注目の国内ブランド14インチモデル

国内ブランドはサポートや保証、国内向けのソフトウェア対応で安心感があります。

ビジネス向けに強いメーカーや教育機関向けの専用モデルなど選択肢が増えています。

購入前に実機での操作感やキーボード・ペンの互換性を確認することを推奨します。

国内販売モデルはメーカー特有の付加価値が付いている場合が多くそれが選ぶ際の決め手になります。

14インチタブレットの選び方で重要なスペック

14インチ タブレットを選ぶときに注目すべき主要なスペックを分かりやすく整理しました。

画面解像度

画面解像度は表示の鮮明さと作業効率に直結する重要なポイントです。

|

解像度 |

ピクセル数 |

主な用途 |

メリット |

|---|---|---|---|

|

フルHD(FHD) |

1920×1080 |

動画視聴や一般的な作業 |

消費電力と価格のバランスが良い |

|

WQXGA |

2560×1600 |

写真編集や複数ウィンドウでの作業 |

文字や画像がよりクリアに見える |

|

4K |

3840×2160 |

プロ向けの画像・映像編集 |

最高の画質だがバッテリー消費が大きい |

表示の滑らかさは解像度だけでなくパネルの種類や色域にも左右されます。

写真や映像を扱うなら色域が広いIPSや有機ELパネルの搭載モデルを検討してください。

CPU性能

CPUはアプリの動作速度や同時作業の快適性を決める要素です。

-

高性能な用途ならAppleのMシリーズやIntel Core i5/i7クラスがおすすめです。

-

省電力で軽めの作業中心ならQualcommやMediaTekの高コア効率なチップが適します。

-

日常的なブラウジングや動画視聴だけならエントリーモデルのCPUでも十分です。

用途に応じて必要なCPU性能を見極めると快適な操作感が得られます。

メモリ容量

メモリは同時に開くアプリやタブの数に直結する要素です。

軽い作業や外出先での利用が中心なら8GBでも問題ないことが多いです。

マルチタスクや重めのアプリを使うなら16GB以上を選んでおくと安心です。

プロ用途で仮想化や大容量データ処理を行う場合は32GB以上を検討してください。

ストレージ容量

ストレージはアプリやファイルの保存領域になるため容量選びが重要です。

写真や動画を多く扱う場合は最低でも256GB以上を推奨します。

クラウドを積極的に使うなら128GBでも運用は可能ですが、将来の余裕を考えると大きめが安心です。

SDカードスロットや外付けストレージに対応しているかも確認してください。

バッテリー容量

バッテリー容量はmAhだけでなく実際の駆動時間を基準に判断するのが現実的です。

一般的な利用で丸一日持たせたいなら4000〜7000mAh程度、または8〜12時間の公称駆動時間を目安にすると良いです。

高解像度や高性能CPUは消費電力が高くなるため、バッテリー容量が多めのモデルを選ぶと安心です。

また急速充電やUSB Power Delivery対応の有無もチェックポイントです。

重量と厚さ

14インチ タブレットは画面が大きいため携帯性と性能のバランスが重要です。

持ち運び重視なら700〜900g台の軽量モデルを目安にしてください。

キーボードやスタンドを併用するなら多少重くても性能重視の機種を選ぶ価値があります。

厚さが薄いほど手で持ったときの疲れは軽減されますが、冷却やバッテリーの関係で厚みが必要な場合もあります。

接続方式(Wi‑Fi/セルラー/Bluetooth)

無線接続の仕様は快適なネットワーク体験に直結します。

Wi‑FiはWi‑Fi 5よりもWi‑Fi 6や6Eに対応していると高速かつ安定した接続が期待できます。

外出先で常時接続したい場合はLTEや5G対応のセルラーモデルを検討してください。

eSIM対応の機種だとキャリアの切り替えが簡単で便利です。

Bluetoothは周辺機器との接続に関わるため、バージョン5.0以上だと低遅延で安定します。

USB-CやThunderboltなど有線接続のポートがあると外部ディスプレイや高速ストレージとの接続が楽になります。

14インチタブレットのOS別の使い勝手

14インチタブレットはノートPCに近い画面サイズを持ちながら持ち運びやすさを保てる端末です。

画面が大きい分、作業領域や表示情報量が増えて快適に使える場面が多いです。

OSごとに得意分野や操作感が変わるため、自分の用途に合った選び方が重要になります。

iPadOS

iPadOSはアプリの最適化が進んでおり高解像度の14インチでも表示が美しいです。

マルチタスク機能やスプリットビュー、ステージマネージャーのようなウィンドウ管理で作業効率が上がります。

Apple Pencilのペン入力は遅延が少なくクリエイティブ作業に向いています。

純正キーボードやトラックパッドのサポートが手厚く、ノートPC的な使い方もしやすいです。

一方でファイル管理やデスクトップ向けアプリの自由度は制限される点に注意が必要です。

iCloudやAirDropなどAppleエコシステムとの連携が強力で、iPhoneやMacを持っていると便利に使えます。

Android

Androidは端末ごとのカスタマイズ性と価格帯の幅が広い点が魅力です。

大画面を活かすためのマルチウィンドウ対応アプリは増えてきていますが、アプリによって差があります。

外部ストレージやファイル管理の柔軟性が高く、データのやり取りがしやすいです。

-

機種によっては専用スタイラスが使えて手書きやメモが快適です。

-

カスタムランチャーやウィジェットでホーム画面を自由に設計できます。

-

アプリの最適化状況はメーカーや開発者次第で差が出ます。

複数のメーカーから14インチクラスのAndroidタブレットが出ているため、スペックと価格のバランスで選べます。

Windows

Windows搭載の14インチタブレットはフルサイズのデスクトップアプリが動く点が最大の強みです。

Officeソフトや業務用アプリをそのまま使いたい人には最適な選択肢です。

キーボードやマウスを接続すればノートPCと同等の操作感で作業できます。

ただしタッチ操作やタブレット向けのUI最適化が完全ではないアプリもある点に注意が必要です。

|

項目。 |

Windowsの特性。 |

注意点。 |

|---|---|---|

|

アプリ互換性。 |

デスクトップアプリが豊富に利用できる。 |

タッチ最適化されていないソフトがある。 |

|

周辺機器。 |

外部ディスプレイやUSB機器の接続性が高い。 |

ドライバや互換性の問題が起きる場合がある。 |

|

パフォーマンス。 |

高性能モデルは重い処理もこなせる。 |

バッテリー持ちや発熱に注意が必要。 |

用途に応じてOSを選べば14インチタブレットは仕事から娯楽まで幅広く活躍します。

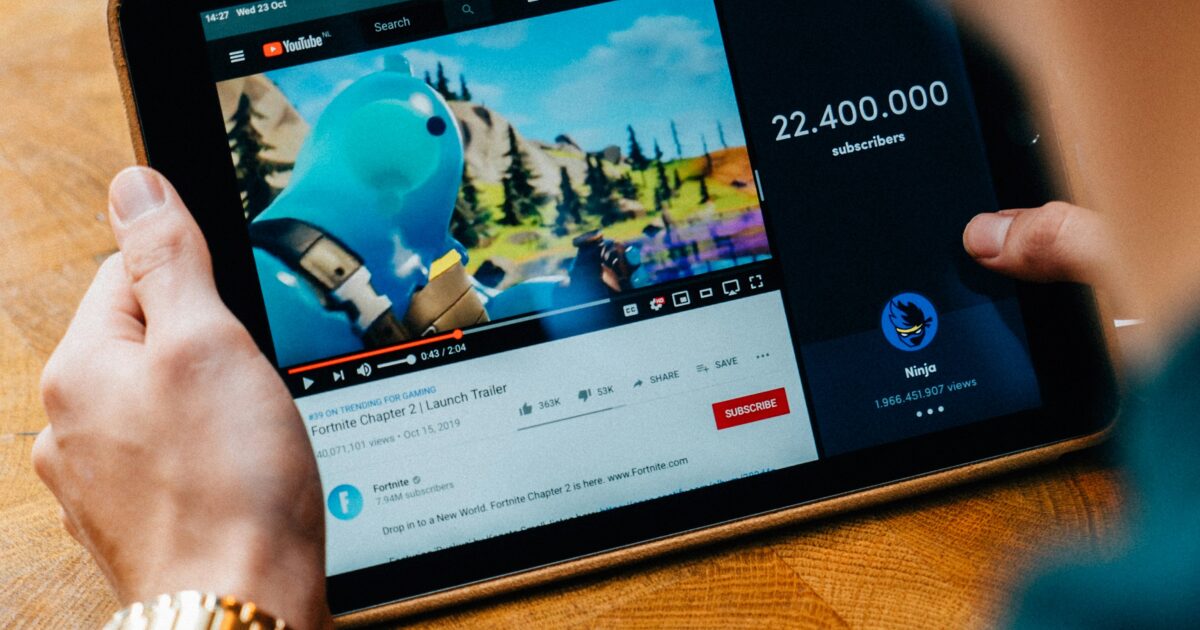

動画視聴向けの14インチタブレットの選び方

14インチ タブレットはノートパソコンに近い大画面で映像を楽しめる点が魅力です。

動画視聴に適したモデルを選ぶと映画や配信コンテンツの没入感が大きく違います。

高解像度ディスプレイ

高解像度のディスプレイは細かい描写や字幕の読みやすさに直結します。

解像度だけでなく色域やコントラスト比、HDR対応の有無も重視しましょう。

OLEDは黒の締まりが良くコントラストに優れるため動画に向いています。

IPS液晶は視野角が広く屋内での視聴に安定感があります。

|

解像度。 |

ピクセル数。 |

概算PPI(14インチ)。 |

|---|---|---|

|

フルHD(1920×1080)。 |

約207万画素。 |

約157ppi。 |

|

WQHD(2560×1440)。 |

約368万画素。 |

約222ppi。 |

|

4K UHD(3840×2160)。 |

約829万画素。 |

約333ppi。 |

スピーカー性能

内蔵スピーカーの数と配置はステレオ感や音の広がりに影響します。

デュアルスピーカー以上で上下に配置されていると左右の分離感が良くなります。

Dolby Atmosや同等の音場補正に対応しているモデルは臨場感が増します。

外部スピーカーや高品質ヘッドホンの利用を前提にBluetoothコーデックも確認しましょう。

バッテリー持ち

長時間のストリーミング再生ではバッテリー容量と効率が重要です。

動画視聴だと画面と通信が主な消費源になるため省電力機能の有無をチェックしましょう。

-

画面輝度を抑えると再生時間が延びます。

-

リフレッシュレートを可変にできるモデルはバッテリー効率が良くなります。

-

オフライン再生やダウンロード機能を使うと通信の消費を抑えられます。

一般的に14インチ タブレットでの動画連続再生はモデルによって6時間から12時間程度が目安です。

画面占有率とベゼル幅

画面占有率が高くベゼルが細いと視界の邪魔が減り没入感が増します。

ただし極端に薄いベゼルは持ち方によって誤タッチや持ちにくさにつながる場合があります。

片手で持つ場面が多いならグリップしやすさや持ち心地も確認しましょう。

最終的には視聴スタイルや設置環境に合わせてバランス良く選ぶことが大切です。

仕事で使う14インチタブレットの選び方

14インチ タブレットは画面サイズが大きく作業効率を高めやすい点が魅力です。

持ち運びと作業性のバランスを意識して選ぶことがポイントです。

キーボード対応性

外付けキーボードに対応しているかは仕事用途で最も重要な要素の一つです。

キーボード接続方式は磁力で着脱するタイプとBluetooth接続のタイプがあり、それぞれ利便性が異なります。

キー配列やキーストロークの感触は長時間入力時の疲労に直結します。

-

着脱式キーボードは持ち運び時にコンパクトにできるメリットがあります。

-

フォリオタイプは画面保護とキーボードを兼ねるため出張時に便利です。

-

Bluetoothキーボードは複数デバイスで共有できる柔軟性があります。

-

トラックパッドやポインティング機能の有無もチェックすると操作がスムーズになります。

Office互換性

Office互換性は文書作成や表計算を行う上で必須の確認項目です。

Microsoft 365が動作するか、あるいは高互換性のある代替アプリが使えるかを確認してください。

ファイルの書式崩れやマクロ対応など、実際の業務ファイルで動作確認をすることをおすすめします。

企業で利用する場合はライセンス管理やクラウド連携のしやすさも考慮しましょう。

ポート類(USB‑C、HDMIなど)

外部ディスプレイ接続や周辺機器利用を想定してポート構成を確認してください。

給電やデータ転送、映像出力に対応したポートがあると利便性が大きく向上します。

|

ポート |

用途 |

補足 |

|---|---|---|

|

USB‑C(PD/Thunderbolt対応) |

給電、外部ディスプレイ、外付けSSD接続などを一本で賄えます。 |

Thunderbolt対応なら高速転送や複数ディスプレイ利用が可能です。 |

|

HDMIまたはDisplayPort |

会議室のプロジェクターや外部モニターへの直接出力に便利です。 |

変換アダプタが不要だとセットアップが簡単です。 |

|

USB‑A |

既存のUSBデバイスや有線マウス、USBメモリが使えます。 |

業務で古い周辺機器を使う場合は重宝します。 |

|

microSD / SDカードスロット |

データの受け渡しや容量拡張に便利です。 |

クリエイティブワークで写真や動画を多く扱う場合に有利です。 |

ポートの種類が少ないモデルはドックやハブで拡張する運用も考えられます。

メモリとマルチタスク性能

複数のアプリや大きなスプレッドシートを同時に扱うならメモリは多めを選びましょう。

目安として軽めの業務なら8GB、一般的なビジネス用途や複数タブ作業なら16GB以上がおすすめです。

OSやアプリの最適化も重要で、同じメモリ量でもWindows、Android、iPadOSで体感は異なります。

ストレージ速度も起動やファイル操作の快適さに影響するためNVMe SSD搭載モデルを選ぶと快適です。

セキュリティ機能

業務データを扱う端末はハードウェアとソフトウェア両面のセキュリティを確認してください。

指紋認証や顔認証、TPMチップの有無はログインとデータ保護で役立ちます。

リモートワイプやモバイルデバイス管理(MDM)に対応していると企業利用で安心です。

定期的なOSアップデートやセキュリティパッチの提供状況も選定基準に入れてください。

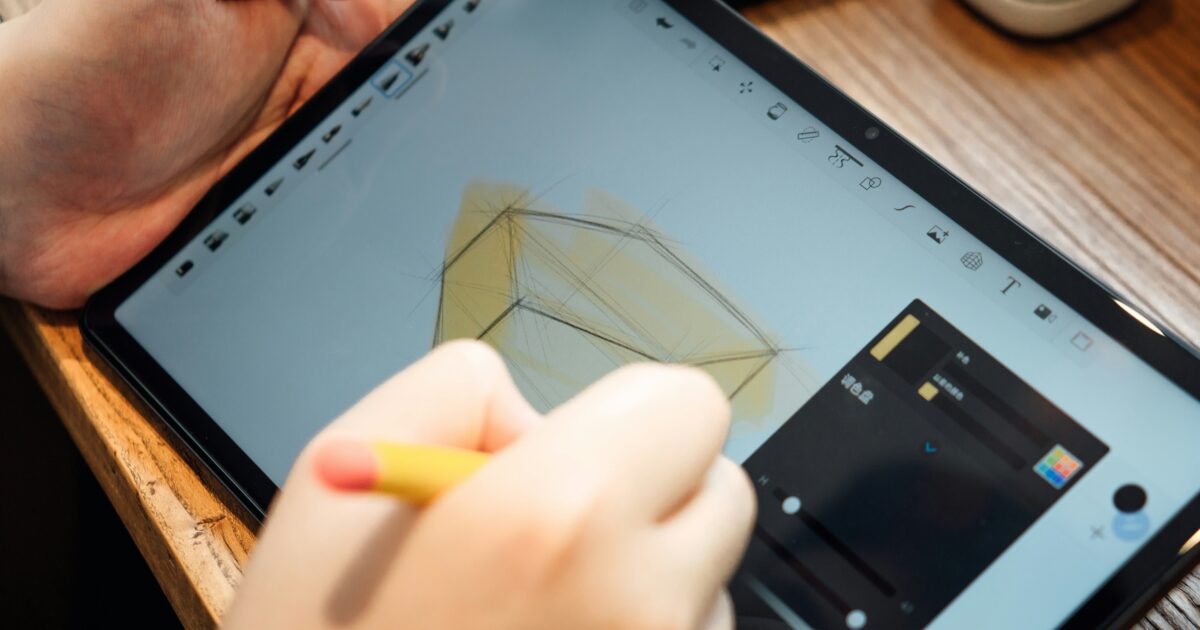

イラスト・デザイン向けの14インチタブレットの選び方

14インチタブレットは描画領域と携帯性のバランスが良く持ち運びながら本格作業ができるサイズです。

イラストやデザイン用途では表示品質と入力レスポンスが作業効率に直結します。

対応するスタイラスや色域、描画遅延、リフレッシュレートを確認して自分の作業スタイルに合った機種を選びましょう。

対応スタイラス

スタイラスの方式には電磁誘導(EMR)やアクティブスタイラスなどがあり互換性が機種ごとに異なります。

筆圧レベルは2048段階から8192段階以上まであり高いほど微細な筆圧変化が反映されやすくなります。

傾き検知(tilt)対応だとブラシの角度で表現を変えられるのでペン描画の表現幅が広がります。

バッテリーレスのペンは充電不要で軽快に使えますが、ボタンや消しゴム機能の有無も確認してください。

以下のチェック項目を参考に選ぶと失敗が少なくなります。

-

対応OSとドライバーの安定性を確認してください。

-

筆圧レベルは最低でも2048以上を目安にしてください。

-

傾き検知が必要かどうかを作風に合わせて判断してください。

-

ペンの重さやグリップ感を店頭で試せると安心です。

-

替え芯の入手しやすさや交換のしやすさも確認してください。

色域とキャリブレーション

色再現はイラストとデザインで仕上がりを左右する重要な要素です。

sRGBやAdobe RGB、DCI-P3のカバー率を確認して用途に応じた色域を選んでください。

印刷物制作を行う場合はAdobe RGBのカバーが広い機種が有利です。

|

用途 |

推奨色域カバー率 |

備考 |

|---|---|---|

|

Webイラスト |

sRGB 100%前後 |

ブラウザ表示基準に合わせると安心です |

|

印刷用デザイン |

Adobe RGB 80%以上 |

CMYK変換を考慮した色管理が必要です |

|

映像制作 |

DCI-P3 90%前後 |

動画向けの色域を確保すると忠実度が上がります |

ハードウェアキャリブレーションやソフトウェア補正に対応している機種は色精度を保ちやすいです。

購入後はキャリブレーターで定期的に調整することをおすすめします。

低遅延描画性能

ペンの遅延は描き心地に直結するため数値だけでなく体感も重要です。

入力レポートレートやペンの応答性、画面の描画遅延が総合的に影響します。

一般的に遅延は数ミリ秒単位で表現されるため高速なサンプリングレートを持つ機種が有利です。

GPU性能やドライバーの最適化も遅延に関係するのでスペックだけでなくソフト面の評判を確認してください。

実機で直線や細い線を描いてみて残像感や引っかかりがないかをチェックすると良いです。

リフレッシュレート

リフレッシュレートが高いほど画面表示が滑らかになりペンの追従感が向上します。

通常の作業なら60Hzで十分なことが多いですがより滑らかな描画を求めるなら90Hzや120Hz以上が有利です。

高リフレッシュレートはバッテリー消費が増えるためモバイル運用時の持続時間も考慮してください。

モーションブラーや表示のちらつきが気になる場合はリフレッシュレートと応答速度の両方を確認しましょう。

14インチタブレットの利点

14インチ タブレットは携帯性と画面の広さをバランスよく両立するサイズです。

ノートパソコンより軽くスマホや小型タブレットより視認性が高い点が魅力です。

仕事、クリエイティブ、エンタメなど幅広い用途で扱いやすいのが特徴です。

作業領域の広さ

14インチ タブレットは作業スペースが広く、一度に表示できる情報量が増えます。

表計算やドキュメント作成、複数のツールを同時に使う場面でストレスが軽減されます。

|

サイズ。 |

画面領域の印象。 |

おすすめ用途。 |

|---|---|---|

|

12.9インチ。 |

持ち運び重視で十分な作業面。 |

読書や軽めの作業向け。 |

|

14インチ。 |

作業と携帯のバランスが良い。 |

資料作成、イラスト、動画視聴に最適。 |

|

15.6インチ。 |

デスク代替としての広い作業面。 |

本格的な編集や大規模なマルチタスクに向いている。 |

画面の広さは作業効率に直結するため、14インチは外出先でも快適な作業領域を求める人に向いています。

マルチウィンドウの快適さ

14インチ タブレットは複数ウィンドウを並べても視認性が保たれます。

分割表示での作業がしやすく、コピペや参照作業がスムーズになります。

-

資料を表示しながらメモを取る作業がやりやすい。

-

ビデオ会議を見ながらチャットやドキュメントに書き込める。

-

ブラウザやエディタを横並びにしてコーディングしやすい。

画面分割の自由度が高まることで、作業の切り替え回数が減り集中力を保ちやすくなります。

映像没入感

14インチは映画や動画を見るのに十分な大きさで没入感を得やすいサイズです。

高解像度や広色域のパネルを搭載したモデルなら映像の細部まで楽しめます。

持ち運びやすさを保ちながら画面サイズで満足感を得たい人に適しています。

スピーカーやイヤホン出力の質も映像体験を左右するため、音質にも注目すると良いです。

ペン作業のしやすさ

14インチはペンでの作業時に余裕あるキャンバスを提供します。

イラスト制作や手書きノート、注釈付けがしやすく筆圧や傾きに対応したモデルだと表現の幅が広がります。

パームリジェクション機能があると快適に描画でき、長時間作業でも疲れにくくなります。

外出先でスケッチやラフを作る頻度が高い人にとって、14インチは取り回しの良い選択肢です。

14インチタブレットの注意点

14インチタブレットは画面が大きく作業性が高い反面、持ち運びや取り扱いに注意が必要です。

サイズ感や重量、アクセサリの選び方が普段使いの快適さに直結します。

購入前に使い方を想定してデメリットを把握しておくと後悔が少なくなります。

携帯性の低下

14インチは一般的なタブレットよりひと回り大きくカバンやスリーブに入れにくいです。

電車やカフェでの取り回しが窮屈になることが多いです。

-

通勤・通学時に手で持つと疲れやすいです。

-

コンパクトなカバンには収納できない場合が多いです。

-

机のスペースが狭い場所では置き場所に困ります。

専用のスリーブや大型のバッグを準備すると持ち運びの不便さが軽減します。

長時間使用時の疲労

大きな画面は見やすい反面、長時間の手持ちや膝上での使用は腕や首に負担がかかります。

タブレットスタンドや外付けキーボードで姿勢を整えると疲労が軽減します。

外で使うことが多い場合は軽量モデルやキックスタンド内蔵機を検討しましょう。

バッテリー持ちも重要で、長時間使用するなら容量や充電方法を確認すると安心です。

アクセサリの互換性

14インチというサイズはタブレット用アクセサリのラインナップが限られる場合があります。

キーボードやケースはモデル専用設計のことが多く、汎用品が合わないことがあります。

スタイラスや充電ケーブルは規格によって互換性があるものとないものがあります。

購入時にはサイズ寸法と接続端子、対応OSを必ず確認しましょう。

おすすめの確認ポイントをまとめると以下の通りです。

-

ケースの内寸とタブレットの実寸を照らし合わせる。

-

キーボードの接続方式(Bluetoothか専用コネクタか)を確認する。

-

スタイラスが筆圧や傾きに対応しているかをチェックする。

修理・交換コスト

画面サイズが大きいとディスプレイ交換などの修理費用が高くなる傾向があります。

保証やメーカーサポートの内容を確認しておくと想定外の出費を抑えられます。

|

修理項目 |

14インチの目安費用 |

小型タブレットの目安費用 |

|---|---|---|

|

画面交換 |

3万〜8万円程度 |

2万〜5万円程度 |

|

バッテリー交換 |

1万〜3万円程度 |

8千〜2万円程度 |

|

外装・背面交換 |

8千〜2万5千円程度 |

5千〜1万8千円程度 |

修理業者や国内外の部品供給状況によって費用は大きく変わります。

延長保証や携行保険への加入を検討すると負担を抑えられる場合があります。

日常的な保護策として画面保護フィルムやケースの使用をおすすめします。

14インチタブレットに必要なアクセサリ

14インチタブレットは画面が大きく用途も幅広いため、専用のアクセサリがあると使い勝手が大きく向上します。

持ち運びと保護、作業効率を高めるアイテムをそろえると長く快適に使えます。

専用ケース

14インチタブレットはサイズが中途半端なため汎用ケースではフィットしないことが多いです。

専用ケースは端末の形状やカメラの位置に合わせて設計されているため安心感があります。

素材はレザー調のフォリオや衝撃吸収性の高いラバー、持ち運びに便利なスリーブ型などから選べます。

角の補強や縁の立ち上がり、マグネット式の留め具など保護性能と使い勝手をチェックしてください。

外付けキーボード

14インチタブレットは画面サイズが広く長文入力や作業が多い人には外付けキーボードがあると便利です。

-

Bluetoothキーボードはワイヤレスで複数デバイスを切り替えられる点が魅力です。

-

磁気着脱式キーボードはタブレット本体と一体化して持ち運びやすくなるタイプです。

-

フルサイズ配列のキーボードはタイピングが快適でノートPC代わりに使えます。

キーピッチやキーストローク、バックライトの有無をチェックすると快適さが変わります。

トラックパッド付きのモデルはマウスを持ち歩かなくても細かい操作がしやすくなります。

スタイラスペン

14インチタブレットは描画や手書きメモを活かせるサイズなのでスタイラスペンがあると表現の幅が広がります。

筆圧感知や傾き検知に対応したアクティブペンは描き心地が良く細かな表現が可能です。

バッテリー式のものと受動型のものがあり、互換性や充電方法を事前に確認してください。

替え芯が付属しているか、収納できるホルダーがあるかも選ぶ際のポイントです。

保護フィルム

画面が大きい14インチタブレットは傷や指紋が目立ちやすいので保護フィルムの導入がおすすめです。

|

種類 |

特長 |

向いている人 |

|---|---|---|

|

光沢フィルム |

発色が良く画面の鮮やかさを損ないにくいです。 |

動画視聴や写真編集を重視する人に向いています。 |

|

アンチグレア(低反射) |

反射や映り込みを抑え屋外でも見やすくなります。 |

屋外利用や長時間作業が多い人に向いています。 |

|

強化ガラス |

衝撃や傷に強く指の滑りも良好です。 |

耐久性を最優先する人や子供と共有する場合に向いています。 |

貼り付ける際は埃のない環境で位置を慎重に合わせると気泡が入りにくくなります。

タッチ感やスタイラスの反応に影響する場合があるので実機レビューを確認すると失敗が少ないです。

スタンド

14インチタブレットは角度を変えて使えるスタンドがあると視認性と作業効率が上がります。

折りたたみ式で軽量なものは持ち運びに便利でカフェや出張先でも使いやすいです。

アルミ製や金属製のスタンドは安定感がありキーボードと組み合わせてもぐらつきにくいです。

滑り止めパッドや複数段階の角度調整があると動画視聴からタイピングまで幅広く対応できます。

14インチタブレットの価格帯別の特徴

14インチタブレットはノート代わりにも使いやすい大型ディスプレイが魅力です。

価格帯によって性能や持ち運びやすさ、画質、耐久性に大きな差があります。

格安モデル(〜3万円)の特徴

格安モデルはコストパフォーマンスを重視する人に向いています。

画面解像度や処理性能は控えめで、Web閲覧や動画視聴、簡単な作業が中心の使い方に適しています。

筐体素材やスピーカー、カメラの品質は価格相応であることが多いです。

バッテリー持ちは機種差がありますが、高負荷作業だと急に残量が減る場合があります。

サポートやOSアップデートの頻度は期待しすぎない方が無難です。

ミドルレンジ(3〜8万円)の特徴

ミドルレンジは性能と価格のバランスが取れており、日常利用から仕事用途まで幅広く対応します。

ディスプレイはフルHD以上や色の再現性が良いモデルが増えています。

-

処理性能はWebアプリや画像編集の軽い作業を快適にこなせることが多いです。

-

メモリやストレージの容量が余裕あるモデルが多く、複数のアプリを同時に使いやすいです。

-

スタイラス対応やキーボード接続などアクセサリの互換性が高い機種もあります。

接続端子やワイヤレス機能も充実しており、外部モニターや周辺機器との連携がしやすいです。

ハイエンド(8万円〜)の特徴

ハイエンドモデルは高性能CPUや大容量メモリ、優れたディスプレイを搭載しています。

|

項目 |

ミドルレンジの目安 |

ハイエンドの特徴 |

|---|---|---|

|

CPU性能 |

中〜高性能で日常作業に十分。 |

プロ向けアプリも快適に動く高性能CPU。 |

|

画面品質 |

フルHDや良好な色再現。 |

高解像度・広色域でクリエイティブ作業向け。 |

|

拡張性 |

必要十分なポート類。 |

Thunderboltや高性能ドック対応など拡張性が高い。 |

冷却性能や長時間の高負荷処理にも耐えられる設計が多いです。

価格は高めですが、作業効率や長期利用を考えると投資効果が高い場合があります。

中古モデルの注意点

中古の14インチタブレットは予算を抑えて高性能機を手に入れられるメリットがあります。

購入前にはバッテリーの劣化度合いや充電回数を必ず確認してください。

外装の傷や液晶のドット抜け、タッチ反応のムラがないかを実機でチェックすることが重要です。

OSのサポート期限やアップデート履歴を確認して、今後もセキュリティ更新が受けられるか確認してください。

保証や返品ポリシーがある販売店から購入することでトラブルを避けやすくなります。