「タブレットはパソコンの代わりになるか」と悩んだことはありませんか。

タブレットが進化した今、日常業務や学業、趣味など様々なシーンで本当にパソコン不要で済むのか気になる方も多いはずです。

そこで本記事では、実際の使用感や使える作業、逆に厳しい場面や限界について分かりやすく解説します。

タブレットをパソコン代わりに活用するためのコツ、メリット・デメリット、向いている人の特徴や選び方まで押さえています。

自分に合うスタイルを見極めるために、ぜひ続きをご覧ください。

タブレットはパソコンの代わりになるか実際の使用感と限界

タブレットは持ち運びやすく、手軽に使えることから近年利用者が増えています。

一方で、パソコンの代わりに十分活用できるのかと疑問を持つ方も多いでしょう。

ここでは実際のタブレット使用時の体験や、その限界について整理します。

日常業務や学業でのタブレット活用シーン

タブレットは、外出先での資料閲覧や、会議でのメモ取り、メールチェックなどに大変便利です。

学生にとっても、電子教科書やノートアプリの利用、調べ学習に役立ちます。

最近ではオンライン授業やWeb会議の端末としても活躍しています。

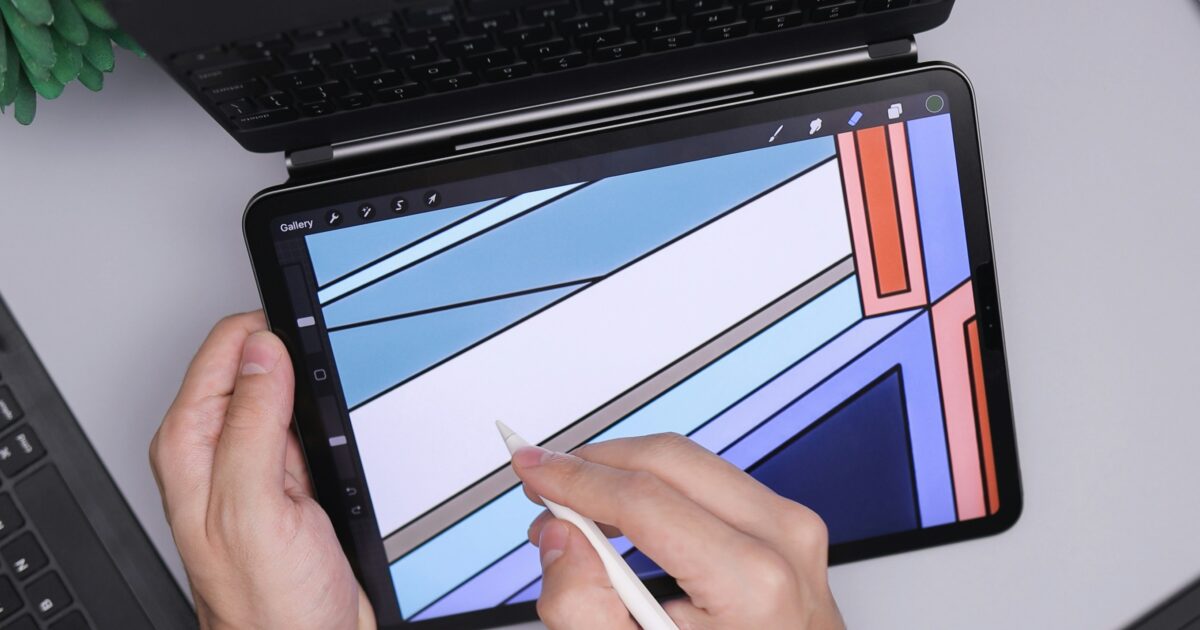

また、イラストやデザイン制作を学ぶ方にはペン入力対応のタブレットが重宝されています。

- 資料閲覧

- 簡単な書類作成

- オンライン授業への参加

- 手書きノートアプリの利用

- イラストや手書きメモ

タブレットで対応できる作業内容

タブレットは、インターネット検索や動画視聴、文書作成、メールの送受信、カレンダーやタスク管理などの日常的な作業に対応できます。

また、タッチ操作やペン入力を活用した図解、写真編集、イラスト作成にも向いています。

クラウドサービスとの連携や各種アプリの活用で、作業の幅も広がっています。

| 作業内容 | タブレット対応状況 |

|---|---|

| インターネット検索 | ◎ |

| 文書作成 | 〇(簡易的な編集向き) |

| 写真編集 | 〇(専用アプリ必須) |

| メール | ◎ |

| プログラミング | △(制限あり) |

パソコンと比べた場合の作業効率

タブレットは直感的に操作できる一方で、キーボードやマウスによる高速な文字入力や複雑な作業にはやや不向きです。

マルチウィンドウを駆使した同時作業や、複雑なファイル管理、大量のデータ処理はパソコンの方が効率的です。

事務作業や表計算、凝ったプレゼン資料作りにはやはりパソコンが適しています。

一方で、移動中に軽く作業をする場合や簡単な資料確認・編集であれば、タブレットでも十分に対応可能です。

タブレットでできない・苦手な作業

タブレットは全ての作業をパソコンのようにこなせるわけではありません。

特に以下のような作業は苦手です。

- 専門的なデザインや動画編集(高性能なソフトが限定される)

- 複雑な表計算やプログラミング

- 複数アプリやウィンドウを同時に使う作業

- ファイルの細かい操作や管理

- 周辺機器との連携が必要な作業(特殊なプリンターや外付け機器など)

このような用途には引き続きパソコンが不可欠です。

タブレットをパソコンの代わりに使う際の必須周辺機器

タブレットをよりパソコンに近い感覚で使いたい場合、いくつかの周辺機器が欠かせません。

代表的なのは、BluetoothやUSB接続のキーボード、マウス、保護ケース一体型スタンドなどです。

また、外部ストレージに対応したアダプタや、HDMIケーブルでディスプレイに出力できる変換アダプタも役立ちます。

ペン入力対応モデルであればスタイラスペンもおすすめです。

タブレット使用時のアプリ・ソフト対応状況

タブレット用のアプリは種類が豊富ですが、WindowsやMac専用ソフトの全てが動作するわけではありません。

特に高機能なビジネスソフトや業務用アプリは対応していないことがあります。

一方で、Microsoft OfficeやGoogle Workspaceなどの主要なビジネスアプリは多くのタブレットで利用可能です。

その他、PDF編集、画像・動画編集、プレゼン作成、遠隔会議アプリも充実しています。

業務用ソフトや専門的なアプリの互換性については事前に確認が必要です。

タブレットをパソコンの代わりに使うメリット

タブレットは、パソコンに比べてシンプルな操作性と優れた携帯性を持ち、さまざまなシーンで活躍します。

近年では、タブレットの性能や対応アプリも進化しており、パソコンの代替として利用する人が増えています。

携帯性と軽さ

タブレットはノートパソコンよりもコンパクトで軽量です。

バッグに入れても邪魔にならず、外出時の持ち運びがとても簡単です。

特に移動が多いビジネスパーソンや、カフェやコワーキングスペースで作業したい人にとっては、大きな魅力となります。

- 手軽に持ち運べる

- 通勤・通学時も邪魔にならない

- カバンが重くならない

このように、どこにでも持って行ける自由さがタブレットの強みです。

バッテリー持続時間

タブレットはパソコンに比べてバッテリーの持ちが良い機種が多いです。

一度の充電で長時間作業できるため、外出先でも安心して使えます。

| デバイス | バッテリー持続時間の目安 |

|---|---|

| タブレット | 8〜12時間 |

| ノートパソコン | 5〜8時間 |

このバッテリーの長さが、外出先や出張時の作業効率アップに役立ちます。

直感的なタッチ操作

タブレットは指や専用ペンを使った直感的な操作が大きなメリットです。

画面をタッチしてアプリを素早く起動できるため、機械操作が苦手な方でもすぐに慣れることができます。

スライドショーの切り替えや、PDFへの手書きメモなども簡単に行えます。

特にイラストやデザイン作業など、クリエイティブな用途には最適です。

電源オンの速さと手軽さ

タブレットはボタンを押すだけですぐに電源が入ります。

パソコンのような長い起動時間がなく、思い立ったときにすぐ使えるのが便利です。

また、スリープ状態からの復帰も一瞬なので、仕事や勉強の合間にちょっとした調べ物やメモを取りたいときにも役立ちます。

起動やシャットダウンの手間が少ないため、日常的に使いやすいデバイスとなっています。

タブレットをパソコンの代わりに使うデメリット

タブレットは手軽に使える一方で、パソコンの代わりとして利用するにはいくつかのデメリットがあります。

用途や作業内容によっては、タブレットだけでは不便を感じることも少なくありません。

ここでは、タブレットをパソコンのように使用する場合に感じやすい主なデメリットについて説明します。

文字入力のしにくさ

タブレットは基本的に画面上のソフトウェアキーボードで文字を入力します。

そのため、長文の入力やブラインドタッチにはパソコンの物理キーボードと比べて不便さを感じる場合が多いです。

特に資料作成やメールの返信など、素早く正確に文字を入力したい場合は効率が落ちがちです。

- 画面がキーボードで半分隠れてしまい、作業スペースが狭くなる

- ミスタイプが増えやすい

- 長時間の入力で手が疲れやすい

外付けキーボードを使うなどの対策もありますが、パソコン本来の快適さとは異なります。

対応ソフト・アプリの制限

タブレットはパソコン用のソフトウェアを直接インストールできないことが多いです。

普段パソコンで使っている業務用ソフトや、機能が制限されているアプリしか使えない場合もあります。

| カテゴリ | パソコン | タブレット |

|---|---|---|

| Officeソフト | フル機能利用可 | 一部制限あり |

| 画像編集 | プロ仕様多数 | 簡易編集が中心 |

| 業務システム | 多くが対応 | 非対応が多い |

自分の用途に必要なアプリが対応しているか、事前に確認することが大切です。

マルチタスク性能の違い

パソコンは複数のソフトやアプリを同時に立ち上げ、画面を切り替えながら作業できるのが特徴です。

一方で、タブレットは画面の大きさやOSの制限があり、マルチタスク作業に向いていません。

複数のアプリを並べて作業できる機能もありますが、限界があります。

タブレットでマルチタスクを行う場合、アプリの切り替え操作が増えたり、一部のアプリ同士で同時表示ができなかったりすることに注意しましょう。

外部接続端子や拡張性の制限

タブレットは本体が薄くコンパクトな分、USBポートやHDMI端子など外部接続端子の数が限られています。

パソコンだとマウスやキーボード、プリンター、外部ディスプレイなどさまざまな機器を同時に使えますが、タブレットではアダプターやハブが必要になることが多いです。

また、ストレージやメモリの増設が難しく、性能のカスタマイズ性にも制限があります。

特定の周辺機器を多用する方や、拡張性を重視する場合はパソコンの方が安心です。

タブレットをパソコンの代わりにできる人の特徴

タブレットは便利で持ち運びしやすいデバイスですが、誰もがすぐにパソコンの代わりにできるわけではありません。

タブレットをパソコンのように活用できる人には共通した特徴があります。

その特徴を押さえておけば、ご自身の使い方に合っているか判断しやすくなります。

利用目的が情報閲覧や軽作業中心であること

タブレットをパソコンの代わりに使っている人は、主な利用目的が以下のような軽作業であることが多いです。

- ウェブサイトの閲覧

- メールの送受信

- 動画や音楽の視聴

- 簡単な資料作成やメモ取り

- ネットショッピングやSNSの利用

逆に、専門的な画像編集や大量のデータ入力、独自ソフトを使った業務などはタブレットだと不便に感じることが多いです。

まずは自分の利用シーンを考え、これらの作業がメインならタブレットでも十分パソコン代わりに活用できます。

クラウドサービスの活用

タブレットでは保存容量や処理能力に限界があるため、多くの方がクラウドサービスを上手に使っています。

例えば、ファイルの保存や共有、文章編集、写真管理など、さまざまなサービスがあります。

| サービス名 | 主な用途 | タブレット対応状況 |

|---|---|---|

| Googleドライブ | ファイル保存・共有 | アプリ・ブラウザで対応 |

| Microsoft OneDrive | ファイル保存・編集 | アプリ・ブラウザで対応 |

| Dropbox | 写真・ファイル管理 | アプリで対応 |

| Googleドキュメント | 文章作成・共有 | アプリ・ブラウザで対応 |

これらのクラウドサービスを活用できれば、パソコン同様にデータのやり取りや編集作業もしやすくなります。

外出先からでもファイルを確認したり編集できるので、柔軟な働き方を叶えやすいのも特徴です。

周辺機器を柔軟に使えること

タブレットをパソコンの代わりに使うためには、必要に応じて周辺機器をうまく組み合わせることが重要です。

たとえばBluetoothキーボードやマウスを使えば、文字入力や操作が格段に快適になります。

さらにUSBハブや拡張アダプターを利用することで、外部ディスプレイやUSBメモリ、プリンターなども接続できる機種があります。

このように、自分の利用シーンに応じて周辺機器を柔軟に取り入れられる人ほど、タブレットをパソコンに近い感覚で活用できます。

パソコンの代わりになるタブレットの選び方

パソコンの代用としてタブレットを選ぶ際には、いくつかのポイントに注目することが大切です。

用途や重視したい機能によって、最適なタブレットは異なります。

ここでは、OSの種類やメモリ・ストレージ容量、画面サイズ、そしてキーボードやマウスとの対応状況について紹介します。

OSの種類

タブレットには主に以下のようなOSが搭載されています。

- iOS(iPadシリーズ)

- Android

- Windows

iOS搭載のiPadはアプリの豊富さや操作性が高く、直感的に使いやすいのが特徴です。

Androidタブレットは価格帯が幅広く、カスタマイズ性に優れています。

Windowsタブレットは、Microsoft Officeなどのビジネスアプリがそのまま使えるため、パソコンに近い作業を求める方に人気です。

自分が普段使っているソフトや、使いたいアプリが対応しているOSを選ぶようにしましょう。

メモリ・ストレージ容量

タブレットで快適に作業をするには、メモリやストレージの容量も重要なポイントです。

| 用途 | 必要なメモリ(目安) | 必要なストレージ容量(目安) |

|---|---|---|

| ウェブ閲覧・メール | 2GB以上 | 32GB以上 |

| 文書作成・資料作成 | 4GB以上 | 64GB以上 |

| 写真・動画編集 | 8GB以上 | 128GB以上 |

用途に合わせて十分なメモリやストレージ容量を選んでおくと、動作が遅くなったり容量不足に悩まされたりすることが少なくなります。

特にデータを多く保存したい方は、外部ストレージ対応のモデルを選ぶとより安心です。

画面サイズ

タブレットの画面サイズは、使い勝手に大きく影響します。

持ち運びやすさを重視するなら8~10インチ程度のコンパクトなモデルが便利です。

一方で、資料作成や動画編集など大きな画面で作業したい場合は、12インチ以上のモデルを選ぶと快適に使えます。

また、長時間の作業では目の疲れにくさも大切なので、解像度や表示の美しさにも注目してみましょう。

キーボードやマウスなどの対応状況

タブレットをパソコンのように使いたい場合、キーボードやマウスが使えるかどうかをチェックしましょう。

専用のキーボードやスタイラスペンが利用できるモデルもあります。

BluetoothやUSC-Cなどの外部接続に対応していると、周辺機器の拡張性が高まります。

モデルによっては、次の表のように対応状況が異なります。

| タブレット | キーボード対応 | マウス対応 | スタイラスペン対応 |

|---|---|---|---|

| iPad | あり | あり | あり(Apple Pencil) |

| Androidタブレット | 製品による | 製品による | 製品による |

| Windowsタブレット | あり | あり | あり(Surface Penなど) |

キーボードやマウスを接続できれば、タイピングや資料編集といった作業効率が大きく向上します。

自分の作業スタイルに合わせて、必要な周辺機器への対応状況を確認して選ぶと良いでしょう。

どんな用途に最適かを明確にして選ぼう

タブレットがパソコンの代わりになるかどうかは、使う目的やシーンによって大きく変わります。

パソコンが必要とされる業務や作業もありますが、逆にタブレットが便利な場面も多いです。

例えば、インターネットの閲覧やメール確認、動画視聴、読書など、手軽に楽しめるコンテンツ消費にはタブレットが最適です。

カメラ機能を活かして書類のスキャンや写真撮影も簡単に行えるので、外出先でのサッとした作業にも向いています。

一方で、長時間の文章作成や複雑な表計算、専門的なデザイン作業などはキーボードやマウスを使った操作が中心となるため、パソコンの方が効率的な場合が多いです。

自分が何の作業を中心に使いたいのか、またどこでどのように使いたいのかを考えて選ぶと、タブレットとパソコンそれぞれの良さを存分に活かせます。

タブレットは「気軽さ」や「持ち運びやすさ」が魅力ですが、パソコンの「作業効率」や「拡張性」も大切にしたいポイントです。