重い紙の楽譜の持ち運びや演奏中の譜めくりに手間取り、本来の演奏に集中できないと感じていませんか。

電子楽譜のタブレットを使えば劇的に利便性が上がる一方で、機種選びや画面サイズ、OSやアプリの違いで迷う方が多いのが現実です。

本記事ではおすすめ機種の比較から最適な画面サイズの選び方、OS別の特徴、アプリやアクセサリ、スキャンと本番準備まで実践的に解説するので、自分に合う電子楽譜のタブレットを見つけて演奏をもっと快適にしましょう。

電子楽譜タブレットのおすすめ機種

電子楽譜を快適に閲覧・注釈するには画面サイズとスタイラス対応が重要です。

用途や予算に合わせたおすすめ機種の特徴を分かりやすくまとめました。

Apple iPad Pro 12.9インチ

広い12.9インチのLiquid Retinaディスプレイは大譜表や2ページ表示でも視認性が高いです。

Apple Pencil(第2世代)に対応しており、スムーズな手書き注釈が可能です。

M1/M2チップ搭載モデルは動作が非常に軽快で大容量の楽譜ライブラリ管理にも向いています。

画面の明るさと色再現性が優れているためコンサート会場など明るい環境でも見やすいです。

価格は高めですがプロの演奏やリハーサルで本格的に使いたい人に特におすすめです。

Apple iPad 11インチ

11インチモデルは持ち運びと視認性のバランスが良いサイズです。

Apple Pencil(第2世代)対応で楽譜への書き込みが直感的に行えます。

重量が抑えられており長時間の演奏でも疲れにくいです。

iPadOSのアプリ互換性が高く、forScoreやpiaScoreなど主要な電子楽譜アプリが利用できます。

プロ仕様の12.9インチに比べてコストを抑えたいが機能は妥協したくない人向けです。

Apple iPad Air

iPad Airはコストパフォーマンスに優れた選択肢です。

Apple Pencil(第2世代)に対応しており注釈機能は十分に使えます。

薄型軽量で持ち運びが楽なため移動の多い演奏家に向いています。

画面サイズは11インチ前後のモデルが中心で視認性と携帯性の両立が図れます。

価格と性能のバランスを重視する人におすすめです。

Samsung Galaxy Tab S9+

AMOLEDに近い高コントラストのディスプレイで楽譜の黒が引き締まって見えます。

S Penが付属または標準で使えるモデルが多く、別売りのスタイラスが不要な場合が多いです。

AndroidベースなのでMobileSheetsなどAndroid用の楽譜アプリが使いやすいです。

|

項目 |

主な仕様 |

|---|---|

|

画面 |

約6.8〜12.4インチ相当の高精細ディスプレイ(モデルにより異なる) |

|

スタイラス |

S Pen対応で遅延が少なく注釈が快適 |

|

バッテリー |

長時間駆動でライブやリハーサルにも安心 |

|

互換性 |

Androidアプリに広く対応しカスタマイズ性が高い |

拡張性が高く外部機器やUSB経由での接続にも柔軟に対応できます。

Xiaomi Pad 6

価格が控えめでコストパフォーマンスに優れたタブレットです。

11インチクラスの表示領域で楽譜の閲覧がしやすいサイズです。

専用のスタイラスを利用すれば注釈も問題なく行えます。

-

メリットとしては高性能チップ搭載でアプリ動作が快適な点です。

-

メリットとしては本体価格が比較的安く導入コストを抑えられる点です。

-

デメリットとしては専用アクセサリが別売りである点に注意が必要です。

予算を抑えつつも実用的な電子楽譜 タブレットを探している人に向いています。

Amazon Fire HD 10

非常に手頃な価格で入手しやすいタブレットです。

Fire OSはGoogle Playが標準で入っていないためアプリの選定に注意が必要です。

軽量で持ち運びがしやすく練習用や予備機として役立ちます。

主要な電子楽譜アプリは動作しない場合があるため代替アプリやサイドロードを検討する必要があります。

コスト重視で電子楽譜を試してみたい初心者におすすめの選択肢です。

電子楽譜タブレットの画面サイズの選び方

画面サイズは演奏環境や持ち運びの頻度で最適な選択が変わります。

大きさで譜面の見やすさや操作性が左右されるので用途を意識して選ぶと失敗が少ないです。

10インチ以下

軽量で持ち運びが楽なためカバンに入れて移動することが多い人に向いています。

片手で扱いやすく練習や通勤時間の短い練習に便利です。

表示領域が小さいため細かい楽譜や複雑なスコアは拡大が必要になることがあります。

バッテリー駆動時間や価格の面でメリットが大きいです。

10〜11インチ

持ち運びのしやすさと視認性のバランスが良いサイズです。

-

通勤やカフェでの練習など外出先で使うことが多い人におすすめです。

-

個人練習やバンド練習での譜めくりも安定して行えます。

-

楽譜アプリのインターフェースがちょうど見やすい大きさになっている機種が多いです。

アクセサリやケースの選択肢が豊富で用途に合わせやすい点も魅力です。

11〜13インチ

実際の紙の楽譜に近い見開き表示や大譜表の表示がしやすいサイズです。

|

画面サイズ |

おすすめ用途 |

主な利点・注意点 |

|---|---|---|

|

11インチ |

ソロや小編成の演奏で見やすさを重視する人 |

持ち運びと視認性のバランスが良いが見開きは厳しい場合がある |

|

12インチ |

中〜大編成のパート譜や詳細なスコアをよく使う人 |

譜面が読みやすく注釈もしやすいが重量と価格が増す |

|

13インチ |

見開き表示や複数段のスコアをそのまま表示したい人 |

視認性は最高だが携帯性に劣るため移動が多いと不便な場合がある |

ステージでの使用や長時間のリハーサルを考えるなら画面が大きい方が目の疲れを軽減できます。

一方で大きくなるほど専用のスタンドやケース、フットペダルとの相性も考慮する必要があります。

縦向きと横向きの表示

縦向きはページ単位での表示が自然で楽譜の上下関係が分かりやすいです。

横向きは見開き表示や横に広いスコアをそのまま表示したい場合に便利です。

アプリによっては縦横の切り替えで自動的にレイアウトを調整してくれるものもあります。

連続スクロール表示を使えばページめくりの回数を減らせるため演奏中の操作が楽になります。

フットペダルや自動ページめくり機能を使う場合はアプリの対応する向きと機器の配置を確認してください。

電子楽譜タブレットのOSごとの違い

電子楽譜をタブレットで管理する際はOSごとの特性が操作感や機能選びに直結します。

ここではiPadOS、Android、Windowsそれぞれの強みと注意点を分かりやすくまとめます。

iPadOS

iPadOSは安定性が高く、楽譜閲覧や注釈アプリが豊富に揃っています。

Apple Pencilとの組み合わせで手書きの書き込みが滑らかに行えます。

代表的な楽譜アプリはforScoreやpiaScoreなどがあり、直感的なUIが魅力です。

AirDropやiCloudで楽譜の共有や同期がシンプルに行えます。

Bluetooth機器やフットスイッチとの連携も安定している点が実用的です。

ただしファイル管理は独自の仕組みが中心で、外部ストレージやUSB周りの自由度は低めです。

価格帯は高めですが、機能の洗練度とアプリの品質は投資に見合うことが多いです。

Android

Androidはデバイスの幅が広く、価格帯や画面サイズの選択肢が豊富です。

アプリは多様で、MobileSheetsのような強力な楽譜管理アプリも存在します。

-

コストパフォーマンスに優れた端末が多く、予算に合わせて選びやすいです。

-

microSDやUSB-OTGなどで直接ファイル操作ができるため、ファイル管理の自由度が高いです。

-

スタイラス対応は端末によって差があり、筆記感は機種依存です。

-

アプリやOSの断片化により、一部アプリが最適化されていない場合があります。

安価に大画面を手に入れたい場合や、外部機器を多用する現場には向いています。

ただし機種ごとの動作差やアップデート対応の違いに注意が必要です。

Windows

Windowsはデスクトップ版ソフトや豊富な周辺機器が使える点が大きな利点です。

SurfaceシリーズのようなWindowsタブレットはフルサイズの楽譜作成ソフトやDAWをそのまま動かせます。

外部MIDI機器やUSBオーディオインターフェイス、ペダルなどの接続に柔軟に対応できます。

一方でバッテリー持ちや携帯性はモバイル専用OSに劣る場合があります。

以下はiPadOS、Android、Windowsの主要ポイントを比較した表です。

|

項目 |

iPadOS |

Android |

Windows |

|---|---|---|---|

|

アプリの充実度 |

楽譜専用アプリが豊富で洗練されています。 |

多様なアプリがあり用途に合わせて選べます。 |

デスクトップソフトが使え、編集機能が強力です。 |

|

注釈のしやすさ |

Apple Pencilで高精度な手書きが可能です。 |

機種によっては良好ですが差があります。 |

ペン入力は可能でプロ向けの設定も使えます。 |

|

接続性と拡張性 |

Bluetooth連携が安定していますが外部ストレージは制限されます。 |

USBやSDカードでの拡張がしやすいです。 |

USB機器やMIDI機器の接続に最も柔軟に対応できます。 |

|

携帯性とバッテリー |

モバイル性能とバランスが良く長時間使用に耐えます。 |

機種次第で軽量から高性能まで選べます。 |

性能は高いが本体が重くバッテリー消費が大きい場合があります。 |

用途が「ライブでのページめくり」や「手書きでの注釈」など明確であればOS選びはより簡単になります。

楽譜のフォーマットや周辺機器の接続方法を事前に確認してから端末を選ぶと失敗が少ないです。

電子楽譜タブレット向けアプリの比較ポイント

電子楽譜をタブレットで扱う際には操作性と機能性のバランスが大切です。

演奏シーンや練習スタイルに合ったアプリを選ぶことで演奏の効率が大きく向上します。

譜めくり機能

譜めくりの方法は演奏の流れを大きく左右します。

レスポンスの良さと誤操作の少なさを基準に比較するのが基本です。

-

フットペダル連携は両手を使う楽器で特に便利です。

-

画面タップやスワイプは導入が手軽でほとんどのアプリが対応しています。

-

ジェスチャー認識はカスタマイズ性が高い反面誤検出することがあります。

-

自動スクロールやオートページターン機能は長いパート譜で有効です。

譜めくりの際の読み込み時間やページ切り替えの滑らかさも必ず確認してください。

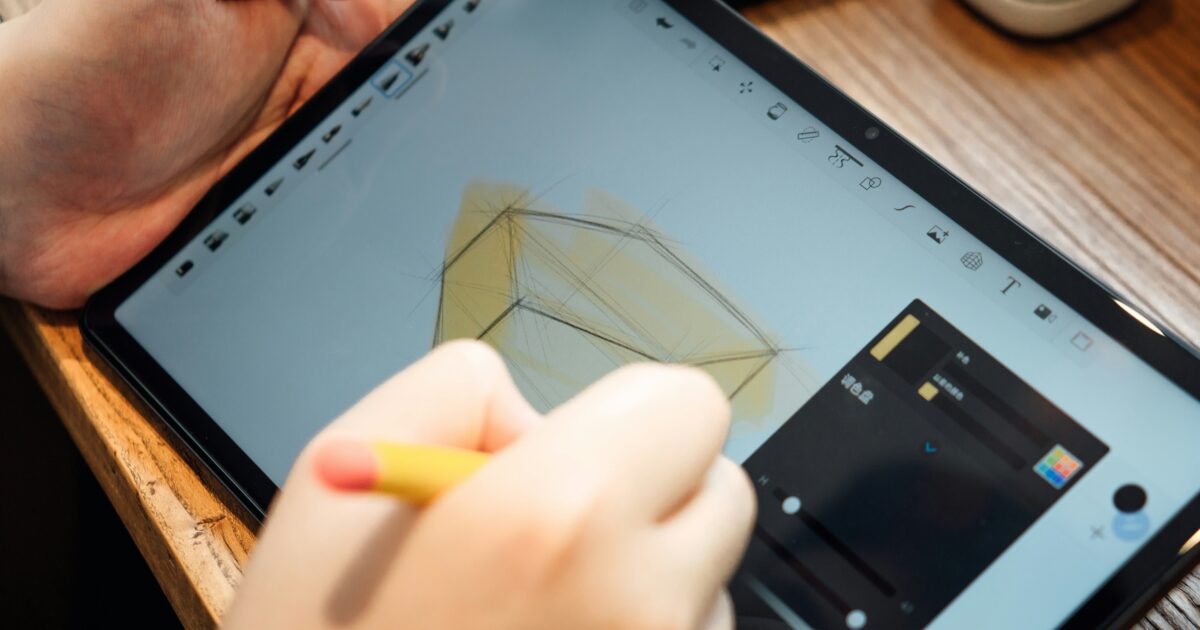

書き込み機能

書き込み機能は練習ノートや指示の記入に欠かせません。

レイヤー対応やスタイラスの筆圧対応があると消したり戻したりが簡単になります。

手書きの線をベクター化して拡大しても劣化しない機能は利便性が高いです。

取り消しややり直しの履歴、テキストやスタンプ機能もあると便利です。

ファイル管理

ファイル管理は大規模な楽譜コレクションを扱うときに重要になります。

フォルダやタグ、セットリスト機能で演奏順やジャンルごとに整理できるか確認しましょう。

|

形式 |

長所 |

注意点 |

|---|---|---|

|

|

見た目が固定され豊富な注釈ツールと互換性があります。 |

レイアウト変更ができない場合があります。 |

|

MusicXML |

楽譜データとして編集や再利用がしやすいです。 |

表示や書き込みに対応していないアプリもあります。 |

|

MIDI |

再生やパート分離が簡単で練習に役立ちます。 |

五線譜表示に変換する際に情報が欠落することがあります。 |

インポートやエクスポートの対応フォルダやクラウド連携も確認対象です。

クラウド同期

クラウド同期があると複数端末で譜面をすぐに共有できます。

自動同期と手動同期の違いを理解しておくとデータの上書き事故を避けられます。

オフラインでも使えるかどうかや同期の衝突解決方法を事前にチェックしてください。

同期の暗号化やプライバシー保護のレベルも重要な選定基準です。

MIDI再生対応

MIDI再生対応があると楽曲の音を聴きながら譜面を確認できます。

テンポ変更やループ再生、個別パートのミュートが練習効率を高めます。

外部MIDI機器との接続や音色の割り当てができるとバンド練習でも便利です。

再生の正確さや遅延の少なさも重要なので実際に試して確認してください。

電子楽譜タブレットのアクセサリー選び

電子楽譜を快適に使うには本体だけでなくアクセサリーの選び方が重要です。

演奏中の操作性や持ち運び、保護といった点で選択肢が変わります。

用途や演奏スタイルに合わせて優先順位を決めると失敗が少なくなります。

譜めくりペダル

譜めくりペダルは両手がふさがっている演奏時に最も役立ちます。

Bluetooth接続とUSB接続のどちらが使えるかを確認してください。

反応速度と安定性はメーカーやモデルで差が出ます。

ボタン式より踏み心地の良いフットスイッチタイプが長時間の演奏で疲れにくい傾向があります。

-

バッテリー持ちが長いモデルを選ぶとリハーサル中に切れる心配が減ります。

-

ラッチ式とモーメンタリ式のどちらがアプリに合うか確認しましょう。

-

複数のペダルを使って前ページ・後ページ・拡大などを割り当てられると便利です。

-

床で滑らないラバー底や角度調整があると設置が安定します。

タッチペン

タッチペンは楽譜への書き込みや細かい操作に必須のアクセサリーです。

静電容量タイプとアクティブスタイラスでは筆圧感知や遅延に差があります。

|

タイプ |

利点 |

注意点 |

|---|---|---|

|

パッシブ(静電容量) |

低価格で手軽に使える。 |

筆圧感知や傾き検知がない場合が多い。 |

|

アクティブ(メーカー純正) |

高精度で筆圧や傾き検知に対応するモデルがある。 |

本体との相性や充電が必要な場合がある。 |

|

交換チップタイプ |

筆記感を好みに合わせて調整できる。 |

消耗品の交換コストを考慮する必要がある。 |

専用の手のひら拒否(パームリジェクション)機能があると手をついて書けるため快適です。

細いペン先は細かい書き込みに向き、太めは紙に近い描き心地があります。

譜面台・スタンド

譜面台やスタンドは視線の高さや角度を正しく保つために重要です。

持ち運び重視なら軽量で折りたたみやすいタイプを選んでください。

固定重視なら金属製のしっかりした支柱やクランプ式を検討すると安定します。

高さ調整と角度調整がスムーズにできると演奏中の姿勢が楽になります。

タブレット用のホルダーやゴムクランプが付属していると脱落防止になります。

保護ケース

保護ケースは落下や水しぶき、擦り傷からタブレットを守ります。

厚手のフォームパッド入りケースは衝撃吸収性が高く安心感があります。

薄型スリーブは持ち運びが楽でバッグに入れやすいです。

画面保護フィルムを併用するとタッチ感や書き心地を損なわずに傷を防げます。

演奏中にケースをスタンド代わりにできるフォリオタイプも便利です。

外部キーボード

外部キーボードは楽譜検索やテキスト入力、ショートカット操作を速くします。

Bluetooth接続は配線が不要で移動が楽です。

USB接続は遅延が少なく安定した通信を望む場合に向いています。

テンキーやファンクションキーの有無でショートカットの割り当てが変わります。

コンパクトなメカニカルキーや薄型のパンタグラフ式から好みで選んでください。

キーボードの配置や配列が作業効率に直結するため実機の打鍵感を試せると安心です。

電子楽譜タブレットの紙譜スキャンと取り込み手順

紙の楽譜を電子楽譜 タブレットで使える形式にする基本的な流れをまとめます。

スキャンから補正、PDF結合、アプリへの取り込みまでのポイントを押さえると作業がスムーズになります。

使用する機材やアプリに合わせて最適化することで読みやすさと操作性が向上します。

スキャン

スキャナーやスマホで紙譜を撮影するときのコツを紹介します。

-

スキャナーを使う場合は300dpi以上の解像度を推奨します。

-

スマホで撮る場合はフラットな面に置き、影や反射を避けて真上から撮影します。

-

ページが曲がっていると読み取りにくくなるのでクリップや重しで平らにします。

-

両面の楽譜は順番をメモしておくと後でページが混ざりません。

画像補正

スキャンした画像はそのままでも使えますが補正すると見やすくなります。

|

項目 |

推奨設定 |

理由 |

|---|---|---|

|

明るさ |

中〜高 |

譜面の余白を白くして読み取り精度を上げるためです。 |

|

コントラスト |

やや高め |

五線や音符をはっきりさせて識別しやすくするためです。 |

|

傾き補正 |

自動補正を利用 |

ページが斜めだと表示やOCRで不具合が出るためです。 |

|

トリミング |

余白を適度に残す |

タブレットでのページめくりやマーキングのスペースを確保するためです。 |

画像補正には専用ソフトやスマホアプリの自動補正機能を使うと手間が省けます。

複数ページがある場合は各ページの明るさやコントラストを揃えると見た目が統一されます。

PDF結合

補正した画像をPDFにまとめる作業は整理と閲覧の観点で重要です。

画像ファイルをPDFに変換する際はファイル名に曲名や番号を付けておくと管理が楽になります。

ページの順番が正しいかを必ず確認してから結合します。

PDF結合にはフリーソフトやクラウドサービスを使う方法があります。

結合後は軽量化や圧縮を行いタブレットのストレージ負荷を抑えると快適に使えます。

アプリへの取り込み

電子楽譜 タブレットで使うアプリごとに対応フォーマットや取り込み方法が異なります。

一般的にはPDFをそのまま読み込めるアプリが多くおすすめです。

クラウド連携があるアプリならDropboxやGoogle Driveから直接取り込むと同期が楽になります。

楽譜アプリ内でのページ移動や拡大縮小、注釈機能の使い方を事前に確認しておくと演奏中に迷いません。

取り込んだファイルはアプリ内でフォルダ分けやタグ付けをしておくと曲探しがスムーズになります。

電子楽譜タブレットでの演奏本番の準備

電子楽譜タブレットを本番で安心して使うための準備は、細かな確認が結果に直結します。

機材の動作確認と実際の演奏に近いリハーサルをしておくことで、当日のトラブルを大幅に減らせます。

譜めくりのリハーサル

譜めくりは演奏の流れを乱さないための重要な操作です。

足元のフットペダルや画面のジェスチャー動作は実際のステージ環境で必ず試してください。

-

フットペダルの反応速度と配置を確認してください。

-

ジェスチャーやタップの誤動作が起きないか確認してください。

-

演奏中のページめくり練習を曲のテンポで繰り返してください。

-

見開き表示と単ページ表示のどちらが自分に合うか試してください。

-

急なページ移動が必要な箇所にはブックマークやセクション分けを設定してください。

リハーサルでは実際の照明やステージ靴での操作感も確認すると安心です。

バッテリー管理

本番前は必ずタブレットをフル充電しておいてください。

予備のモバイルバッテリーと充電ケーブルを必ず持参してください。

本番直前は不要なアプリを終了してバックグラウンド通信を切ると消費電力が抑えられます。

機内モードや低電力モードで不要な通知を遮断すると演奏中の乱れが減ります。

電源を確保できない会場の場合は、容量に余裕のあるバッテリーを選んでください。

オフライン保存

クラウド同期だけでなく端末内にも必ず楽譜データを保存してください。

PDFや専用アプリのローカルコピーを用意しておくとネット接続トラブル時に安心です。

複数のファイル名やバージョンを分かりやすくしておくと、誤ったデータを開くリスクが減ります。

USBメモリや外付けSSDへのバックアップを用意するとさらに安心です。

同期の前後で楽譜が最新かどうかを確認し、直前の変更は端末にも反映しておいてください。

表示倍率とページ設定

表示倍率やページ設定は視認性と譜めくり頻度に直結するので本番前に最適値を決めてください。

|

用途 |

推奨表示倍率 |

ページ設定のポイント |

|---|---|---|

|

リハーサル |

100〜120% |

細かい音符確認を優先してズームを大きめに設定してください。 |

|

本番(譜めくりあり) |

90〜110% |

ページめくり回数を減らすために少し広めの表示も試してください。 |

|

本番(見開き・譜めくり無し) |

70〜90% |

二ページ表示で視野に収められるかを確認してから設定してください。 |

明るさやコントラストも会場に合わせて微調整すると視認性が上がります。

ページの余白やマージン設定は実際の演奏時の視線移動を考えて調整してください。

電子楽譜タブレットのよくあるトラブル対処

電子楽譜タブレットで演奏や練習中に起きやすい問題と、現場で役立つ手早い対処法をまとめました。

まずは落ち着いて原因を切り分けることが重要です。

アプリの強制終了

アプリが突然落ちるときはまずアプリの再起動を試してください。

端末を再起動すると一時的なメモリ不足やプロセスの競合が解消されることがあります。

アプリのアップデートがあるかを確認して最新版に更新してください。

不要なバックグラウンドアプリを終了してメモリを確保してください。

それでも改善しない場合はアプリのキャッシュを削除するか、必要に応じて再インストールを検討してください。

同じ現象が続く場合はアプリのログやスクリーンショットを用意してサポートに問い合わせると対応が早くなります。

譜めくりの遅延

譜めくりがワンテンポ遅れると演奏に支障が出ますので原因を確認しましょう。

-

譜面データが重い場合はPDFを圧縮するか画像解像度を下げて軽量化してください。

-

譜めくりアプリのアニメーション設定をオフにすると応答が速くなります。

-

無線譜めくり用のフットスイッチを使っている場合は電池残量やBluetooth接続の安定性を確認してください。

-

タブレット本体の処理能力が不足している場合は他のタブレットを検討するか、演奏中は不要なアプリを削除してください。

譜めくりのレスポンスが重要な本番前には事前に必ず動作確認を行ってください。

画面の反射・視認性

照明や日差しで画面が反射する場合は設置場所を少し移動するだけで改善することがあります。

アンチグレアフィルムやマットスクリーンプロテクターを貼ると視認性が大幅に向上します。

アプリ側で背景色や譜面のコントラスト、フォントサイズを調整して見やすくしてください。

暗い会場や舞台裏ではナイトモードや背面照明の調整が有効です。

譜面の手書きメモが見えにくい場合はペンの色や太さを変えると認識しやすくなります。

ファイルが開けない

ファイルが開けないときはまずファイル形式と対応アプリを確認してください。

ファイル名に日本語や特殊文字が含まれると読み込みに失敗することがありますので英数字に変更して試してください。

|

症状 |

対処法 |

|---|---|

|

ファイル形式が非対応で開けない。 |

別の対応アプリで開くか、PCでPDFに変換して再転送してください。 |

|

ファイルが破損している。 |

元の送信元に再送を依頼するか、バックアップから復元してください。 |

|

アクセス権限の問題で開けない。 |

ファイルの保存場所や権限設定を確認し、必要なら共有設定を変更してください。 |

クラウド同期ファイルが開けない場合は一度オフラインでファイルをダウンロードしてから開いてみてください。

どうしても解決できない場合はファイル名やエラーメッセージ、使用しているタブレットとアプリ名を控えてサポートに問い合わせると早く解決します。

電子楽譜タブレット購入前の最終チェックポイント

電子楽譜タブレット購入前に確認しておきたい要点を簡潔にまとめます。

画面サイズと解像度は譜面の見やすさに直結するので実機で確認しましょう。

バッテリー持ちと充電方式は長時間の演奏やリハで重要です。

ペン入力の遅延や書き込みの精度、対応する楽譜アプリの互換性をチェックしてください。

ストレージ容量とクラウド同期の有無でデータ管理のしやすさが変わります。

接続端子やBluetooth、MIDI対応の有無で周辺機器との連携を確認しましょう。

耐久性や防滴性能、持ち運びのしやすさを考慮してケースや重量も忘れずに確認してください。

予算に合わせて必要な機能を優先順位付けすると失敗が減ります。