授業の資料やレポート、就活準備でタブレット選びに悩む大学生のあなたへ。

薄く軽い持ち運び重視か、手書き重視か、あるいはプログラミングや大量のPDF閲覧に耐える高性能が必要かで迷っていませんか。

スペック表の数字だけでは実際の使い勝手が分かりにくく、買ってから後悔するケースも多いのが現実です。

本記事ではCPU・メモリ、画面サイズ、手書き対応、ストレージやバッテリーなど、大学生向け学習用タブレット選びの要点を段階的に解説します。

用途別のおすすめスペックや講義録音、スライド整理といった具体的な活用法、便利なアプリも厳選して紹介します。

これを読めば自分に合う一台の候補が絞れますので、まずは次の章からチェックしてみてください。

大学生向け勉強用タブレット選びの完全ガイド

授業ノート作成や電子教科書閲覧、レポート作成など、大学生活でタブレットに求められる用途は幅広いです。

このガイドでは、性能や使い勝手に直結するポイントを項目ごとに分かりやすく解説します。

優先すべきCPUとメモリ

CPUは用途に応じて選ぶと失敗が少ないです。

ノート取りやPDF閲覧が中心であれば、省電力で十分な性能を持つモバイル向けチップでも快適に使えます。

プログラミングや複数アプリの同時利用、仮想化や動画編集を考えるなら、コア数とシングルスレッド性能が高いプロセッサを選んでください。

メモリはマルチタスクの快適さに直結しますので、最低でも6GBから8GBを推奨します。

予算に余裕があれば16GBあるいはそれ相当のモデルを検討すると長く使えます。

画面サイズと携帯性

画面サイズは携帯性と視認性のバランスで決めると良いです。

11インチ前後は軽量で持ち運びやすく、教室やカフェでの使用に向いています。

13インチ以上は閲覧や分割表示が快適になり、ノートと参照資料を同時に表示したい方に向いています。

解像度はフルHD相当以上が目の疲れを抑え、細かい文字も読みやすくなります。

薄さや重量にも注目して、リュックやサブバッグでの持ち運びを想定してください。

手書き対応とスタイラス互換性

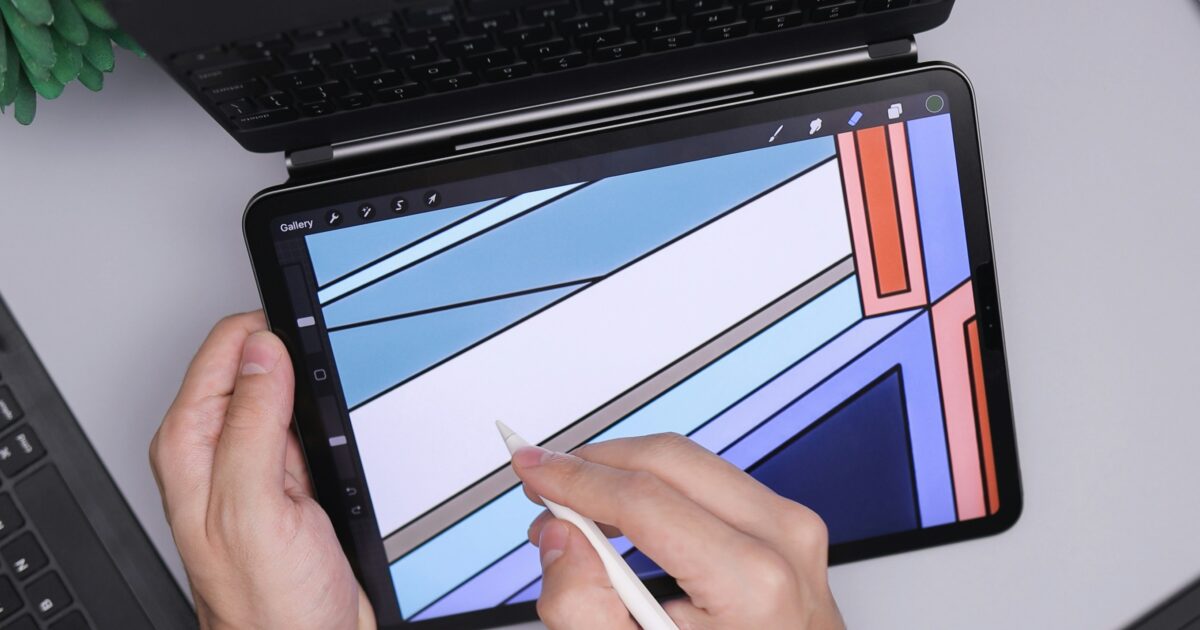

手書き入力は大学でのノート作成を大きく効率化します。

スタイラスの筆圧検知や傾き検知があると、図や数式の記入が自然にできます。

- 筆圧感度

- 傾き検知

- 遅延の少なさ

- ペンの充電方式

- 替え芯の入手性

純正ペンが使える機種は書き味の品質が安定していることが多いです。

サードパーティ製ペンを使う場合は、互換性やサポート情報を事前に確認してください。

ストレージとクラウド同期

ストレージは用途と予算を踏まえて決めると良いです。

講義ノートやPDF中心であれば128GBでも足りることが多いです。

写真、動画、仮想マシンや大型アプリを扱うなら256GB以上を検討してください。

| 容量 | 推奨用途 |

|---|---|

| 64GB | 軽いノート取り アプリ中心 |

| 128GB | PDF多数 資料保存 |

| 256GB以上 | メディア保存 重いアプリ |

クラウド同期は端末のストレージ不足を補う強力な手段です。

自動同期が可能なサービスを使うと、データのバックアップと端末間の連携が楽になります。

バッテリー持続時間と充電方式

長時間の講義や図書館滞在を想定するなら、実使用で8時間以上持つモデルを選んでください。

USB-CのPD充電は汎用性が高く、モバイルバッテリーからも給電できる点で便利です。

急速充電対応なら休憩時間に短時間で回復でき、スケジュールの乱れが少なくなります。

バッテリーは消耗品ですので、交換やバッテリー劣化後の運用も考慮してください。

周辺機器とキーボード接続性

タブレットをレポート作成の主要ツールにするなら、キーボード接続のしやすさが重要です。

Bluetooth接続と磁気コネクタ接続の両方を確認しておくと選択肢が広がります。

トラックパッド付キーボードを選べば、ノートPCに近い操作感で作業できます。

外部ディスプレイ出力やUSBハブ対応も、プレゼンや資料作成時に役立ちます。

OS別の学習アプリ事情

iPadOSは手書きアプリや教育系アプリのラインナップが充実しており、安定した使い勝手が魅力です。

Androidは低価格帯からハイエンドまで選べ、カスタマイズ性が高いです。

Windowsタブレットはフルデスクトップアプリが使えるため、専用ソフトや開発環境が必要な学科に適しています。

アプリの互換性や利用したいソフトの可用性を出発点に、OSを決めることをおすすめします。

用途別おすすめスペック

大学生活でタブレットを使う目的は、人によって大きく異なります。

ここでは代表的な用途ごとに、実務的で買って後悔しにくいスペックを解説します。

講義ノート取り

講義中に手書きでメモを取る学生には、反応の良い画面とスタイラス対応が最優先です。

遅延が少なく、筆圧検知が安定している機種を選ぶと、ノート取りが快適になります。

また、軽量でバッテリーが長持ちすることも重要です、立ち歩きや移動の多いキャンパスで役立ちます。

- 画面サイズ 10〜12インチ

- メモリ 4〜8GB

- ストレージ 64GB以上とクラウド連携

- スタイラス対応と低遅延

- バッテリー 8時間以上

レポート作成

文章作成や資料整理が主な用途なら、キーボード接続のしやすさを重視してください。

外付けキーボードやキーボード一体型ケースに対応しているか、接続の安定性を確認します。

プロセッサーは中程度以上が望ましく、マルチタスクでブラウザや文献、参考アプリを同時に使えます。

メモリは8GBあると安心で、SSD搭載のモデルだとファイルアクセスが速く作業効率が上がります。

長文入力を快適にするため、画面は11インチ以上、できれば12.9インチ前後が目安です。

電子資料閲覧・教科書代替

教科書のPDFやスライドを大量に持ち歩くなら、表示品質とストレージ容量がカギです。

高解像度ディスプレイは文字が読みやすく、目の疲れを軽減します。

電子インク(e-ink)タイプは長時間読書に強い一方、カラー表示が必要な資料には不向きです。

ストレージは最低64GB、オフラインで大量の資料を保存するなら128GB以上を検討してください。

また、PDF注釈やハイライトが快適にできるアプリ対応も忘れずに確認します。

プログラミング学習

プログラミング学習用のタブレットは、開発環境や言語により必要スペックが変わります。

ここでは用途別におすすめ構成を分かりやすく示します、検討材料にしてください。

| 用途 | 推奨スペック | 備考 |

|---|---|---|

| ウェブ開発 | CPU 中級以上 メモリ 8GB以上 ストレージ 128GB以上 |

ブラウザとコードエディタの併用に適正 |

| 軽めのスクリプト学習 | CPU エントリー〜中級 メモリ 4〜8GB ストレージ 64GB以上 |

学習用エディタとターミナルが使えれば十分 |

| モバイルアプリ開発や仮想環境 | CPU 高性能 メモリ 16GB以上 ストレージ 256GB以上 |

エミュレータや重めのIDEを使う場合に必要 |

注意点として、iPadなど一部のタブレットはネイティブな開発環境が制限される場合があります。

クラウドIDEやSSH接続でサーバーを利用する運用にすれば、端末の制約を回避できます。

具体的な活用テクニック

タブレットは単なる閲覧端末ではなく、学びを効率化するためのツールになります。

ここでは講義録音からグループ共有まで、実践的な使い方を具体例を交えて紹介します。

講義録音と文字起こし

講義を録音する際は、開始時に講義名と日付を短く読み上げておくと後で探しやすくなります。

ノイズが多い教室ではタブレット内蔵マイクだけでなく、外付けマイクやピンマイクを検討してください。

- 録音ファイル命名ルール

- タイムスタンプ付与

- クラウド自動バックアップ

文字起こし機能は大まかな要旨を得るのに便利ですが、専門用語や固有名詞は誤認識しやすいです。

重要箇所は録音時間のタイムスタンプを付けて、後でノートと照合する運用にしておくと効率的です。

スライド整理と索引作成

講義スライドはページごとにタグやキーワードを付けておくと検索が速くなります。

スライドのスクリーンショットやPDFに注釈を付け、その注釈一覧を索引代わりに使う方法も有効です。

| 整理方法 | 想定効果 |

|---|---|

| 講義別フォルダ分け | 迅速なアクセス |

| テーマタグ付与 | 横断検索の容易化 |

| 重要スライド抽出リスト | 復習時間の短縮 |

索引は見出しや注釈から自動生成できるツールがあるので、導入を検討してください。

暗記カードと復習ルーチン

暗記は短時間で複数回行うことが効果的ですので、隙間時間にカードを回せる運用を作ってください。

間隔反復(SRS)を使うアプリを利用すれば、効率的に忘却曲線に対処できます。

カードは問いと答えだけで完結させると反復負荷が下がり、継続しやすくなります。

理系の公式や英単語は例文や図を付け加えることで定着率が上がりますので、余裕があるときに補足してください。

グループワークでのファイル共有

共同作業ではファイルのバージョン管理が課題になりますので、編集ルールを最初に決めておくと混乱が減ります。

クラウド同期を有効にしておけば、メンバー間で最新ファイルが自動的に行き渡ります。

コメントや変更履歴が残るプラットフォームを使うと、誰が何をしたかが追いやすくなって便利です。

大容量ファイルは共有リンクを発行して受け渡す方が効率的ですので、権限設定も忘れずに行ってください。

おすすめアプリと拡張機能

ここでは大学生が勉強で使いやすいアプリや拡張機能をカテゴリ別に分かりやすく紹介します。

実際の授業や自習で使う場面を想定して、使い分けのコツも併せて解説します。

手書きノートアプリ

手書きノートは板書や数式、図の記録に強く、スタイラス対応のタブレットと相性が良いです。

アプリを選ぶ際は書き心地と検索性、クラウド同期の安定性を重視すると失敗が少ないです。

- GoodNotes

- Notability

- Microsoft OneNote

- MetaMoJi Note

- Nebo

アプリごとに手書きのテキスト変換や音声の紐付け機能が異なりますので、無料版で試してから導入することをおすすめします。

PDF注釈アプリ

教科書やスライドの閲覧と注釈はPDF注釈アプリが最も効率的です。

検索やページ移動の速さ、レイヤー管理の有無で使い勝手が大きく変わります。

| アプリ | 主な特徴 | 対応OS |

|---|---|---|

| Adobe Acrobat Reader | 閲覧と注釈の基本機能完備 | iPad Android Windows |

| PDF Expert | 注釈機能高機能 | iPad macOS |

| Xodo | 高速表示と同期機能 | Android Windows |

注釈の保存方法や共有のしやすさは授業やゼミで重要になりますから、クラウド連携を確認してください。

クラウド同期サービス

ノートやレポート、PDFを複数デバイスで使うならクラウド同期は必須です。

同期の安定性と容量、学内サービスとの連携で選ぶと安心できます。

Google Driveは学内アカウントと相性が良く、共有リンクの作成や共同編集が簡単です。

OneDriveはOfficeとの親和性が高く、WordやPowerPointのファイルをそのまま扱いやすいです。

Dropboxはシンプルな操作感とフォルダ同期の安定性が評価されています。

辞書・リファレンスアプリ

授業中に用語をすぐ調べられる環境を作ると、理解が早まります。

英語や専門用語の辞書アプリをオフラインでも使えるようにしておくと図書館や移動中に便利です。

研究やレポート作成では論文検索のアプリや文献管理ツールとも組み合わせると効率が上がります。

学習管理アプリ

学習管理アプリはスケジュール管理と復習の習慣化に役立ちます。

Ankiのような間隔反復アプリは暗記に強く、試験対策で高い効果を発揮します。

TodoistやGoogle Tasksは課題の期日管理をシンプルに行えますので、タスク漏れを防げます。

集中タイマーの拡張機能やポモドーロアプリを組み合わせると、長時間学習の効率が改善します。

最後に、まずは無料で一つずつ試して、自分の学習スタイルに合う組み合わせを見つけてください。

購入前の最終判断と次の一手

購入前の最終判断は、用途と予算と携帯性のバランスを見直すことから始めてください。

講義ノート中心かレポート作成か、電子教科書の閲覧が多いかで必要スペックは大きく変わりますので、優先順位を明確にしてください。

実機でスタイラスの書き心地やキーボード接続、重量や画面の見やすさを必ず試してください。

保証やアクセサリの入手性、そしてOS別の学習アプリ事情は購入後の満足度を左右しますので、じっくり確認してください。

購入後は初期設定でクラウド同期や自動バックアップを有効にし、よく使うアプリとフォルダを整えておくと効率が上がります。

一週間ほど使ってみて操作感やバッテリー持ちを評価し、必要なら早めに設定変更や返品対応を検討しましょう。