仕事や勉強でタブレットを使っていると、手軽さはあるけれど使い勝手や健康面で不安を覚えることはありませんか。

視力や姿勢への影響、入力や拡張性の限界、バッテリー寿命やセキュリティなど具体的な悩みは意外と多いです。

この記事では初心者にもわかりやすくそれらの落とし穴を整理し、具体的な対策と導入判断のポイントまで解説します。

視力・健康面、業務や学習での制約、運用とセキュリティ、子ども向け利用の注意点、ソフト互換性の問題まで章立てで網羅します。

結論に飛ばさず順を追って読むことで、自分に合った使い方や回避策が見えてきます。

まずは最初の章から、自分に当てはまる懸念を確認して読み進めてください。

タブレットのデメリット

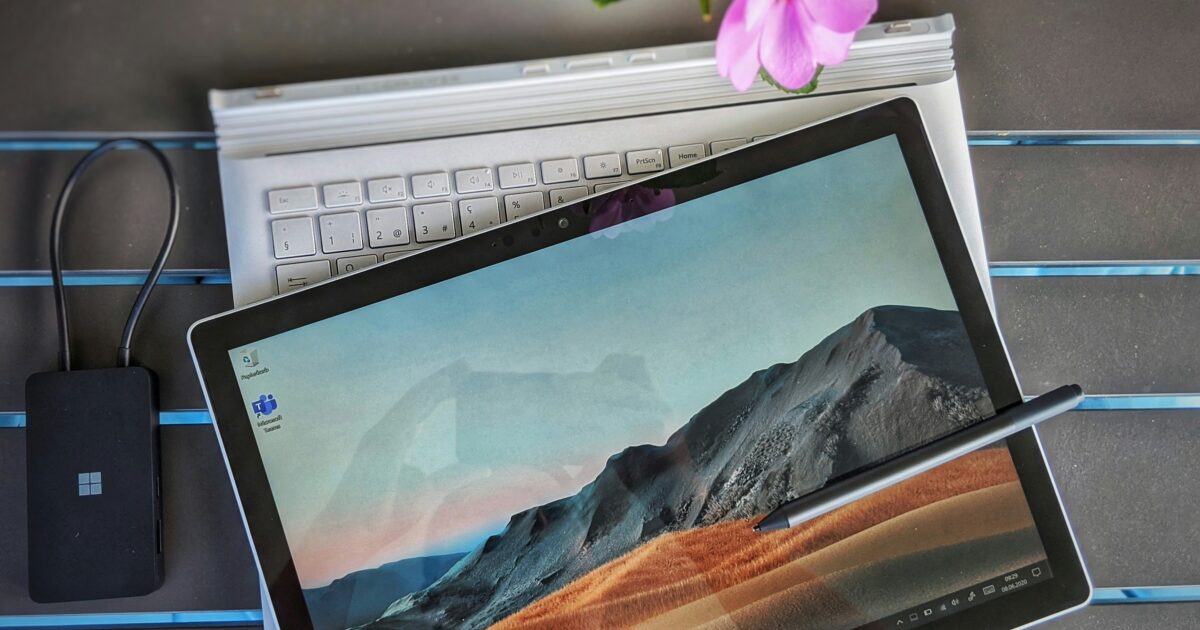

タブレットは持ち運びやすさとタッチ操作の手軽さが魅力な一方で、デメリットも存在します。

ここではタブレットを使う際に感じやすい問題点をわかりやすくまとめます。

作業効率の低下

画面が小さくキーボードやマウス操作が前提の作業では効率が落ちやすいです。

複数ウィンドウを並べて作業するのが難しいため、同時進行の仕事がしづらい場合があります。

長文の入力や表計算などは慣れないと時間がかかることがあります。

拡張性の制限

外部機器との接続が制限される機種が多く拡張性が低いです。

-

USBポートが少ないか変換アダプタが必要になる場合があります。

-

ストレージの増設ができないモデルが多く保存容量に制約があります。

-

外付けGPUや高度な周辺機器が使えないことが一般的です。

結果としてパソコンと同じ使い方を期待すると不満が出やすいです。

バッテリー持ちの問題

軽くて薄い設計を優先するためバッテリー容量が抑えられていることがあります。

高負荷のアプリや長時間の動画視聴で急速に消耗することがあります。

|

使用状況 |

平均的な持ち時間(目安) |

影響を受けやすい要因 |

|---|---|---|

|

軽作業(ブラウジング、SNS) |

6〜10時間程度 |

画面輝度とバックグラウンドアプリ |

|

動画視聴・ゲーム |

3〜6時間程度 |

CPU負荷と通信状態 |

|

長時間連続使用 |

2〜5時間程度 |

バッテリーの経年劣化 |

外出先での長時間利用を考えるなら予備バッテリーや充電手段を検討する必要があります。

視力低下

小さな画面を長時間見続けることで目の疲れや視力低下を感じやすくなります。

タッチ操作で近距離に顔を寄せる癖がつくと目の負担が増えます。

照明や画面の明るさを調整しても一定の負担は避けられません。

セキュリティリスク

公衆Wi‑Fiやアプリの権限設定に注意しないと情報漏えいのリスクが高まります。

OSやアプリのアップデートを怠ると脆弱性が残りやすいです。

共有端末として使う場合はアカウント管理やデータの暗号化を検討してください。

ソフト互換性の制限

デスクトップ向けのソフトが動作しないことがあり業務用途で困る場合があります。

同じアプリ名でも機能が制限されたモバイル版しかないことがあります。

代替アプリを探す手間やデータの互換性確認が必要になる場面が出てきます。

健康面でのデメリット

タブレットの便利さと引き換えに、健康面でのデメリットがいくつかあります。

長時間の使用は視力や目の乾き、姿勢の悪化、睡眠の質の低下といった問題を招きやすいです。

視力低下

近くで長時間画面を見続けるとピント調節の負担が増え、視力が低下するリスクがあります。

画面の明るさや文字の小ささも目に負担をかけやすい要因です。

|

原因 |

具体例 |

対策 |

|---|---|---|

|

ブルーライトの影響 |

夜間や暗い場所での長時間使用 |

ナイトモードやブルーライトカットフィルムを使用する |

|

近距離での長時間視聴 |

腕を伸ばさず顔に近づけて見る習慣 |

20分ごとに20秒間遠くを見るなど休憩をとる |

|

文字やアイコンの小ささ |

細かい文字を凝視して読む作業 |

表示倍率を上げるかフォントサイズを大きくする |

ドライアイ

タブレットを見続けると瞬きの回数が減り、目の表面が乾きやすくなります。

目の疲れやゴロゴロ感、異物感が出ることがあり日常生活に支障が出る場合があります。

こまめにまばたきや休憩をとること、部屋の湿度を保つことが効果的です。

必要に応じて人工涙液タイプの点眼薬を使うのも一つの対策です。

姿勢の悪化

膝の上や寝転がった状態でタブレットを見ると首や背中に負担がかかります。

-

前かがみで首が曲がる姿勢はスマホネックと同様に首痛を招きます。

-

背中を丸める姿勢は慢性的な腰痛の原因になり得ます。

-

片側だけに体重をかける座り方は骨盤のゆがみを助長します。

画面は目の高さに合わせ、背筋を伸ばすなど正しい姿勢を意識することが重要です。

定期的に立ち上がってストレッチをすることで筋肉への負担を軽減できます。

睡眠の質低下

タブレットから出る光は脳のメラトニン分泌を抑え、入眠しにくくなる原因になります。

寝る直前までの使用は睡眠の深さを浅くし、翌日の疲労感につながりやすいです。

就寝1時間前には使用を控えるか、ナイトモードやブルーライトカットメガネを使うとよいです。

規則正しい生活リズムと合わせてタブレットの使い方を見直すことが睡眠改善につながります。

学習や教育でのデメリット

タブレットは授業や自習で便利に使える反面、いくつかの注意点があります。

ここでは学習面で特に指摘される問題点をわかりやすくまとめます。

記述力の低下

タブレット中心の学習では手で書く機会が減りやすいです。

手書きで考えをまとめる訓練が不足すると漢字や筆記表現の力が落ちることがあります。

短文の入力や定型表現に頼ることで表現の幅が狭くなる場合があります。

注意力の分散

画面には学習用アプリ以外にも通知やアプリの誘惑が存在します。

一つの課題に集中するのが難しくなると学習効率が下がる可能性があります。

-

メールやメッセージの通知で学習が中断されることがあります。

-

SNSや動画が気になって学習時間が短くなる場合があります。

-

複数のアプリを同時に開いて注意が分散することがあります。

対策として学習用のモード設定や使用ルールを決めると効果的です。

学習定着の不足

タブレットは情報取得には優れていますが記憶の定着には課題が出ることがあります。

|

学習手段 |

定着の特徴 |

|---|---|

|

紙のノート |

手を動かすことで記憶に残りやすい傾向があります。 |

|

タブレット |

検索が容易な分、暗記に頼らず流し読みになりやすい点があります。 |

また、短時間で情報を切り替えやすいため反復学習の習慣がつきにくい場合があります。

定着を高めるには書く・話す・教えるといった能動的な学習を組み合わせると良いです。

紙媒体スキルの減少

紙の本やプリントに慣れる機会が減ると読み取り速度や位置把握が低下することがあります。

図や表を紙の上で参照しながら考える力が育ちにくくなる場合があります。

公的な書類の記入や試験の筆記形式に不慣れになる点も注意が必要です。

適度に紙の教材や手書きの練習を取り入れることが補完策になります。

ビジネス利用でのデメリット

タブレットは携帯性に優れる反面、業務で使う際には特有の課題が出てきます。

画面サイズや入力方式、管理面での制約が業務効率やセキュリティに影響することが少なくありません。

以下はビジネス利用で特に注意したいデメリットの主要ポイントです。

セキュリティ管理の負担

タブレットは紛失や盗難のリスクが高く、機密情報漏洩の可能性が増します。

管理者は端末の盗難対策やリモートワイプ、暗号化といった対策を導入する必要があります。

OSやアプリの脆弱性に対するアップデート適用も端末台数分だけ手間が増えます。

個人所有端末(BYOD)を業務で使う場合は、個人データと業務データの分離や同意管理が課題になります。

導入・保守コスト

初期導入費用はモデルや台数によってはPCと同等以上になることがあります。

管理用のソフトウェアやモバイルデバイス管理(MDM)サービスのライセンス費用が継続的に発生します。

アクセサリや専用ケース、キーボードなど業務用に揃えると追加費用がかかります。

故障時の修理や交換コストも見込んでおく必要があります。

|

項目 |

内容 |

相対コスト |

|---|---|---|

|

端末本体 |

機種によって価格差が大きい。 |

中〜高 |

|

MDMライセンス |

台数に応じた年間契約が一般的。 |

中 |

|

周辺機器 |

キーボードやスタイラスなどの追加費用。 |

低〜中 |

|

保守・修理 |

破損や故障時の交換費用。 |

中〜高 |

運用の手間

タブレット特有の設定や日常運用で工数が増えることがあります。

-

端末配布と初期設定を行う手間。

-

ユーザーごとの権限設定やアカウント管理。

-

定期的なOS・アプリ更新の適用作業。

-

故障や破損時の交換対応。

現場での入力や操作性の違いにより、教育やマニュアル作成の負担が発生します。

複数機種が混在すると管理項目やサポート方法が複雑化します。

業務アプリの互換性問題

業務で使う専用アプリがタブレットのOSや画面サイズに最適化されていないことがあります。

PC向けに作られた業務システムがそのままでは動作しない場合が多いです。

ブラウザ依存の業務アプリはレンダリングや操作性の差で不具合が出ることがあります。

カスタム開発するとコストと期間が増えるため、導入前に対応可否を確認する必要があります。

端末性能や機能面のデメリット

タブレットは軽快で携帯性に優れる反面で端末性能や機能面に制約が出やすい点があります。

作業内容や用途によってはスマートフォンやノートPCと比べて不便に感じる場面がある点を把握しておくと選びやすくなります。

処理性能の不足

中〜低価格帯のタブレットはCPUやGPUの性能が控えめで負荷の高いアプリや複数の重い作業で動作がもたつくことがあります。

動画編集や本格的な画像加工、最新の3Dゲームなどは動作が遅くなったり画質やフレームレートが落ちたりする場合があります。

熱設計が限られるため長時間高負荷で動かすと熱で性能が制限されるサーマルスロットリングが発生することがあります。

購入時は用途に合わせてCPU世代やコア数、GPU性能、RAM容量を確認することがおすすめです。

ストレージ不足

タブレットは内部ストレージ容量が限られる機種が多く、大容量のアプリや高解像度の写真・動画を保存するとすぐに容量が逼迫します。

クラウド保存や外部ストレージで補える場合もありますが、オフラインで大量データを扱うと不便を感じやすいです。

|

容量 |

想定される使い方 |

|---|---|

|

32GB |

軽いWeb閲覧やメール、少量のアプリ利用に向く。 |

|

64GB |

動画視聴や写真保存を少し多めに行うユーザー向け。 |

|

128GB |

複数のアプリや中容量のメディア保存を行う一般的な用途に適する。 |

|

256GB以上 |

大量の写真・動画や大容量アプリを扱うヘビーユーザー向け。 |

外部ストレージやクラウドとの組み合わせで運用する方法もありますが、ネットワーク環境や互換性の確認が必要です。

周辺機器非対応

タブレットは物理ポートが少ない機種が多くUSBやHDMIなどの接続に制限がある場合があります。

外付けHDDや一部のUSB機器、古いプリンタなどがそのまま接続できないことがある点に注意が必要です。

-

外部ストレージが使えないケースではデータ移行が面倒になります。

-

有線LANや特定の周辺機器を常用する環境では別途アダプタが必要になることがあります。

-

専用ドライバが必要なデバイスはタブレット向けに対応していない場合があります。

Bluetooth接続で代替できる周辺機器も増えていますが遅延や互換性の問題が出ることがある点も念頭に置いてください。

入力作業の制約

画面キーボードは長文入力や正確な作業に向かずタイピング速度や誤入力が気になる場面があります。

外付けキーボードやスタイラスで補える場合もありますがその分持ち物が増え携帯性が下がります。

アプリによってはマルチウィンドウやドラッグ&ドロップなどの入力支援が限定的で生産性が落ちることがあります。

業務で使う場合はキーボードショートカットや外部入力デバイスの対応有無を事前に確認すると快適に使いやすくなります。

子どもや高齢者に特有のデメリット

子どもや高齢者はタブレットを使う際に身体的や心理的に特有の問題が現れやすい傾向があります。

画面の明るさや操作の複雑さが原因で、想定外の負担が発生することがあります。

ここでは代表的なデメリットとその対策をわかりやすくまとめます。

長時間使用による依存

小さな子どもはタブレットの映像やゲームに夢中になりやすく、使用時間が際限なく伸びることがあります。

高齢者でも退屈しのぎに長時間画面を見続けることで、生活リズムが崩れる場合があります。

長時間の画面視聴は睡眠の質低下や目の疲れ、姿勢の悪化につながります。

対策としては使用時間の目安を決めることが有効です。

具体的には1回あたりの利用を30分〜60分に区切ることや就寝前1時間は画面を避けることが推奨されます。

親や介護者がアプリの利用制限やタイマー機能を設定することで依存傾向を抑えられます。

操作の難しさ

子どもや高齢者は細かい操作や複雑なインターフェイスに戸惑うことが多いです。

小さな文字や狭いタップ領域は誤操作の原因になりやすいです。

-

子どもは誤って課金や設定変更をしてしまうリスクがあります。

-

高齢者はタッチ操作が苦手でスクロールやスワイプがうまくできないことがあります。

-

視力や指先の感覚の低下により、操作ミスが増える傾向があります。

使いやすさを高めるために文字サイズの拡大やシンプルなランチャーを導入することが有効です。

メーカーのキッズモードやシニア向け設定を活用すると誤操作や不適切なコンテンツへのアクセスを減らせます。

また周囲の人が最初に使い方を一緒に教えることで自信を持って操作できるようになります。

学習習慣の乱れ

タブレットの利用が学習時間や読書時間を奪い、学習習慣が乱れることがあります。

短時間で次々とコンテンツが切り替わる特性が集中力の低下を招きやすいです。

|

起きやすい問題 |

具体的な対策 |

|---|---|

|

宿題や決まった学習時間の短縮 |

学習専用の時間帯を設けてタブレットを物理的に遠ざける |

|

読書習慣の低下 |

紙の本とタブレットの時間を交互に決めるルールを作る |

|

マルチタスク化による理解度の低下 |

学習中は通知をオフにして集中できる環境を整える |

学習効果を維持するにはタブレットの利用目的を明確にすることが重要です。

教育アプリを使う場合でも予め学習目標を設定し、達成感を得られるように工夫すると習慣化しやすくなります。

保護者や介護者が関わって定期的に利用状況を確認することも効果的です。

タブレットのデメリットを軽減する対策

タブレットは便利な一方で、長時間使用や視力の負担、姿勢の悪化などのデメリットが生じやすいです。

適切な対策を取ることでタブレット デメリットをかなり軽減できます。

以下に具体的な工夫を分かりやすくまとめます。

使用時間の制限

長時間の連続使用は目や肩への負担を増やします。

タイマーやOSの機能で利用時間を制限する習慣を付けましょう。

-

ポモドーロ方式で25分作業、5分休憩を繰り返す方法がおすすめです。

-

子ども向けにはペアレンタルコントロールで時間帯を制限しましょう。

-

就寝前の1時間は使用を避けるルールにすると睡眠の質が改善します。

定期的に休憩を取り目を休める習慣が重要です。

ブルーライト対策

ブルーライトは眼の疲労や睡眠リズムの乱れを招くことがあります。

まずはタブレット本体のナイトモードや色温度調整を活用しましょう。

ブルーライト軽減の保護フィルムや専用メガネを使うと効果的です。

画面の明るさを周囲の照明に合わせて下げるだけでも負担は減ります。

姿勢改善の工夫

うつむき姿勢は首や背中に大きな負担をかけます。

タブレットスタンドを使って画面を目の高さに近づけると姿勢が楽になります。

外付けキーボードを使って入力姿勢を改善する方法も有効です。

座る際は背もたれを使い足を床につけるなど基本的な姿勢を意識しましょう。

セキュリティ対策の実施

タブレットは紛失や不正アクセスのリスクがあります。

OSやアプリは常に最新の状態に更新して脆弱性を減らしましょう。

画面ロックや生体認証を設定して第三者のアクセスを防いでください。

公衆Wi-Fiを使う場合はVPNを利用し通信を保護するのが安心です。

重要なデータは定期的にクラウドや外部ストレージにバックアップしましょう。

用途に合った端末選び

使い方に合わない端末を選ぶと性能不足や使いにくさがデメリットになります。

|

使用目的。 |

おすすめのスペック。 |

期待できる効果。 |

|---|---|---|

|

動画視聴・読書。 |

10インチ前後の画面、バッテリー重視。 |

軽量で持ちやすく長時間視聴に向く。 |

|

イラスト・メモ作成。 |

スタイラス対応、高精細ディスプレイ、ペンの低遅延。 |

描き心地が良く細かい作業が快適になる。 |

|

ゲーム・重いアプリ。 |

高性能CPU、大容量RAM、冷却性能。 |

処理落ちが少なく快適に動作する。 |

用途に合わせたスペック選びで後悔することを減らせます。

購入前にレビューや実機での操作感を確認するのが安全です。

購入前に確認すべき最終チェックポイント

購入前の最終チェックは使い道と優先順位をはっきりさせることから始めましょう。

バッテリー駆動時間と充電方式、実使用での持ちを確認してください。

必要なストレージ容量と拡張の可否、クラウド利用の可用性を確認してください。

画面サイズと解像度、タッチやペン入力の反応性が用途に合っているか確認してください。

CPUやメモリは動作の快適さに直結するため使用するアプリに合わせて選んでください。

通信(Wi‑Fi/セルラー)と端子類、対応アクセサリの有無も確認してください。

保証やサポート、返品ポリシーを確認し、実機レビューや店頭での動作確認を必ず行ってください。