受験や定期テストで伸び悩み、どの学習法を選べばいいか迷っている高校生と保護者は多いでしょう。

高校生のタブレット学習はスキマ時間の活用や個別最適化で効率化が期待できる反面、教材レベルやサポート、端末性能の違いで成果に差が出るため、選び方を誤ると効果が出にくいという問題があります。

この記事では主要サービスの比較ポイントと具体的な使い方、導入時の注意点まで、成績向上につながる実践的な判断基準をわかりやすく提示します。

まずは自分の学習目的や生活スタイルに合ったチェックポイントから確認していきましょう。

高校生のタブレット学習で成績を上げる選び方

高校生がタブレット学習を選ぶときは、目的と機能のバランスを意識すると失敗が少ないです。

使い勝手やサポート体制を事前に確認することで継続しやすくなります。

教材レベルの確認

高校生向けの教材は基礎〜受験対策まで幅広くあります。

自分の現在の学力に合ったレベルが用意されているかをまずチェックしましょう。

問題の難易度や解説の詳しさが学年や志望校に対応しているかも重要です。

定期テスト対策や模試対策など、目的ごとに教材の適合性を確認してください。

学習目的の明確化

まずは何のためにタブレット学習を取り入れるかをはっきりさせましょう。

-

定期テストの点数向上を目指す場合は、学校のカリキュラムと連動した教材が有利です。

-

受験対策が目的なら、志望校レベルに合わせた演習量や過去問対策が充実しているかを確認しましょう。

-

苦手科目克服が目的なら、基礎から段階的に学べる構成が合います。

目的を決めると、必要な機能やサポート内容の優先順位が見えてきます。

学習サポート体制の確認

自習だけで成果が出る人もいますが、多くの高校生は適切なサポートがあると伸びます。

質問対応の有無や回答までの時間、指導者の質を確認してください。

学習進捗を管理する機能や、保護者向けのレポートがあると継続しやすくなります。

定期的な面談や学習プランの提案があるサービスは特におすすめです。

料金と費用の検討

料金は月額制やコース制、一括支払いなどさまざまな形式があります。

初期費用や端末代、解約時の条件も含めて総額で比較しましょう。

|

費用項目 |

例 |

チェックポイント |

|---|---|---|

|

月額費用 |

3,000〜10,000円程度 |

受講科目数や機能で変わるか確認すること。 |

|

端末代 |

レンタル無料〜購入数万円 |

持ち込み端末が使えるかを確認すること。 |

|

追加教材費 |

テキストや模試代が別途かかる場合あり |

必要な教材が別売りかどうかを確認すること。 |

コストパフォーマンスは学習効果とのバランスで判断するのが賢明です。

端末対応と機能確認

使用するタブレットの対応OSやブラウザ、必要スペックを事前に確認しましょう。

オフラインで学べるかやデータ同期の仕組みも大切なポイントです。

解説動画の画質や書き込み機能、問題演習の操作性も比較材料にしてください。

通知機能やリマインダー、学習履歴の可視化があると習慣化しやすくなります。

無料体験と口コミの活用

無料体験を利用して操作感や教材の質を実際に確かめましょう。

体験では必ず自分で問題を解いたり解説を読んだりすることが大切です。

口コミは参考になりますが個人差が大きい点に注意してください。

複数の口コミや評価を比較して、共通して評価されている点と不満点を見極めましょう。

高校生におすすめのタブレット学習サービス比較

高校生向けのタブレット学習サービスを特徴と利用シーンごとに比較します。

授業の質や料金、受験対策の充実度を押さえて選びやすくまとめました。

進研ゼミ

紙教材とタブレットを組み合わせたハイブリッド型の学習が魅力です。

映像授業に加えて赤ペン先生の添削があり家庭学習の習慣化に向いています。

定期テスト対策や内申点を意識したカリキュラムが充実しています。

一方で難関大対策としては別途演習が必要になる場合があります。

スタディサプリ

高品質な動画授業を低価格で受けられるコスパの良さが特徴です。

好きな講師の授業を繰り返し視聴して理解を深められます。

-

メリットとして価格が安い点があります。

-

メリットとして映像中心で分かりやすい点があります。

-

メリットとしてスマホでも学習しやすい点があります。

個別演習や添削はオプションになるため、自主学習が得意な人に向いています。

Z会

ハイレベルな問題と添削指導で大学受験対策に強いサービスです。

思考力を鍛える教材設計で難関大を目指す高校生に人気があります。

|

項目 |

特徴 |

|---|---|

|

難易度 |

高めで応用力を重視しています |

|

添削 |

手厚い添削指導が受けられます |

|

料金目安 |

やや高めですが投資に値する内容です |

学習の自主性が求められるためサポートが必要な場合は併用が有効です。

スマイルゼミ

専用タブレットで完結する直感的な学習設計が魅力です。

学習の進捗管理やタブレットならではの反応型教材が子どもに親しまれます。

高校生向けのコースは基礎固めや学校補習に適しています。

難関大を目指す場合は応用問題や演習量の追加が必要になることがあります。

すらら

AIや診断で苦手を自動で見つけて学習を最適化する個別対応型サービスです。

アニメーションや対話形式で理解を進めやすい設計になっています。

不登校や学習のつまずきがある生徒にも使いやすい配慮があります。

受験対策のためには外部の模試や過去問演習を併用すると効果的です。

河合塾one

河合塾のノウハウを活かしたオンライン教材で基礎から受験対策まで対応します。

予備校品質の映像授業と演習問題で実戦力を伸ばせます。

志望校別の対策や入試形式に合わせた学習がしやすい点が強みです。

ディアロオンライン

対話式のオンライン個別指導を提供するサービスです。

担当の先生と双方向でやり取りしながら弱点を克服できます。

学習ペースや苦手分野に合わせたカスタマイズが可能です。

e点ネット塾

科目別の映像授業と演習で学校の定期テスト対策に強い点が特徴です。

価格が比較的リーズナブルで継続しやすい料金体系になっています。

基礎から標準レベルを固めたい高校生に向いています。

東進オンライン

有名講師陣によるハイレベルな授業をオンラインで受けられるサービスです。

受験情報や模試の連携が充実しており、志望校対策に直結します。

講座数が多く幅広い受験科目に対応できる点が魅力です。

料金はやや高めですが実績を重視する受験生におすすめです。

高校生のタブレット学習で効果を出す使い方

高校生がタブレットを学習に取り入れると効率よく勉強を進めやすくなります。

使い方を工夫することで定着率や理解度を大きく向上させられます。

目標設定と学習計画

まずは達成したい目標を具体的に決めることが大切です。

目標は志望校や模試の点数、単元の理解度などで設定すると分かりやすくなります。

-

長期目標として志望校合格や学年での上位を設定します。

-

中期目標として月ごとの模試や単元マスターを設定します。

-

短期目標として週ごとの学習量や演習問題の本数を決めます。

-

利用するアプリや教材をあらかじめ割り当てておくと迷わず学習できます。

計画はタブレットのカレンダーや学習アプリに入力して見える化すると続けやすくなります。

学習時間の固定化

毎日同じ時間に学習する習慣をつけると継続しやすくなります。

朝の暗記や放課後の問題演習など時間帯ごとに得意な学習を割り振ると効果的です。

|

時間帯 |

内容例 |

|---|---|

|

朝30分。 |

英単語や古語の暗記。 |

|

放課後60分。 |

学校の復習と問題演習。 |

|

夜30分。 |

翌日の予習と軽い確認。 |

予定は無理のない範囲で設定し、達成できたら小さなご褒美を用意すると続けやすくなります。

復習と解き直し

学んだ内容は時間をあけて何度も復習することが理解を深めるコツです。

タブレットの記録機能やフラッシュカードアプリを使って復習スケジュールを自動化しましょう。

間違えた問題は解き直し用のフォルダやプレイリストにまとめて定期的に再挑戦すると効果が出ます。

復習時には解説を読みながら自分の言葉で要点をメモすると定着率が上がります。

アウトプット練習の習慣化

インプットだけでなくアウトプットを増やすことで得点力が伸びます。

ノートに手書きでまとめ直す、音声で説明する、友達や家族に教えるなど多様な方法を試してください。

過去問や模試は時間を計って本番形式で解く習慣をつけると実戦力がつきます。

定期的にスピーキングや英作文の練習も取り入れて総合力を高めましょう。

学習履歴の確認

タブレットの学習履歴やアプリのログを週に一度は見返すと軌道修正ができます。

どの科目で時間を使いすぎているか、どの単元でつまずいているかをデータで把握しましょう。

履歴をもとに学習計画を微調整し、優先順位を入れ替えることで効率が上がります。

目に見える成長が分かるとモチベーション維持にもつながります。

高校生のタブレット学習のメリット

タブレットは紙の教材とデジタル教材を手軽に切り替えられるため学習の幅が広がります。

学習の効率化やモチベーション維持につながる使い方が多くあります。

スキマ時間の活用

短い時間でも取り組めるコンテンツが豊富なため習慣化しやすくなります。

-

通学時間や休み時間の数分を使って問題演習を進められます。

-

単語カードやクイズ形式のアプリで反復学習が手軽にできます。

-

ちょっとした合間に短い解説動画を見て復習できます。

個別最適化の学習

AIやアプリの学習履歴をもとに苦手を効率よく潰せる学習設計が可能です。

|

機能 |

効果 |

おすすめの使い方 |

|---|---|---|

|

学習履歴の解析 |

苦手分野を自動で抽出できます。 |

弱点に集中した問題集を毎日少しずつ解きます。 |

|

学習プランの提案 |

目標に合わせたスケジュールが立てられます。 |

模試や定期試験に向けて逆算した計画を設定します。 |

|

レベル別の問題配信 |

自分の理解度に合った問題が届きます。 |

無理なくステップアップするために毎日少しだけ挑戦します。 |

映像教材の反復利用

映像は繰り返し視聴できるため理解が浅い箇所を何度でも確認できます。

再生速度を変えたり停止してメモを取ったりすることで学習効果が上がります。

板書やスライドと併用することで視覚的に理解が深まります。

教材の携帯性

教科書や参考書を何冊も持ち歩かなくても多くの教材を一台で持ち運べます。

クラウド同期により自宅と学校で同じ学習環境をすぐに再現できます。

万が一紙の教材を忘れても補助教材があるため学習の中断を防げます。

高校生のタブレット学習のデメリット

高校生にとってタブレット学習は手軽で場所を選ばない便利さがある。

しかし便利さの裏には集中力・健康・費用などの課題が存在する。

ここではタブレット学習に伴う主なデメリットを分かりやすくまとめる。

集中力の低下リスク

タブレットは学習アプリと同じ端末でSNSや動画にも簡単にアクセスできる。

通知や広告が学習の中断を招きやすい。

-

SNSの通知で視線がそらされるリスクが高い。

-

動画やゲームに気を取られて学習時間が短くなることがある。

-

複数のアプリを行き来することで深い集中状態に入りにくくなる。

こうした集中力の低下は学習効率の低下や理解度の浅まりにつながる。

視力・姿勢への影響

長時間の画面注視は目の疲れやドライアイを引き起こしやすい。

不適切な姿勢での使用は首や肩のこり、猫背につながる。

|

問題点 |

主な原因 |

対策 |

|---|---|---|

|

眼精疲労 |

長時間の近距離視や画面の明るさが高いこと。 |

20分ごとに休憩をはさむなどルールを決める。 |

|

姿勢不良 |

机と椅子の高さが合っていないことや寝転んで使う習慣。 |

椅子の高さ調整やスタンド使用で視線を上げる。 |

|

睡眠の質低下 |

就寝前のブルーライトや刺激的なコンテンツ閲覧。 |

就寝1時間前は画面を見ないルールを設ける。 |

目と体の健康を守るために使用時間と姿勢の管理が重要になる。

端末費用と修理負担

タブレット本体の購入費用は家庭にとって負担となる場合がある。

画面割れや故障が起きたときの修理費用は高額になりがちである。

学校導入の端末でも保証外のトラブルは自己負担となるケースがある。

端末の買い替えやアクセサリー購入を含めると継続的なコストがかかる。

自己管理の必要性

タブレット学習は自分で学習計画を立て実行する力が求められる。

スケジュール管理や学習の優先順位をつけられないと成果が出にくい。

保護者や教師のサポートがない環境では怠けやすくなる。

時間管理アプリや学習ログを活用して自己管理能力を高めることが重要である。

高校生に適した学習用タブレットの選び方

高校生の学習スタイルに合うタブレットは使い勝手が勉強の効率を左右します。

通学や自宅学習の両方で快適に使えるポイントを押さえて選びましょう。

画面サイズと解像度

画面サイズは持ち運びやすさと見やすさのバランスで選ぶと失敗しにくいです。

授業のノートや教科書のPDFを表示するなら10〜11インチ前後が使いやすいです。

動画授業や複数アプリの同時利用を考えるなら12インチ以上が作業しやすいです。

|

画面サイズ |

向いている用途 |

注意点 |

|---|---|---|

|

8〜9インチ |

軽い持ち運びや電子辞書代わりの利用に適する。 |

長文の閲覧や分割表示は窮屈に感じる場合がある。 |

|

10〜11インチ |

教科書PDFやノート取り、動画視聴のバランスが良い。 |

カバンに入れて持ち歩きやすいサイズ感を保てる。 |

|

12インチ以上 |

画面分割や資料作成を頻繁にする人に向く。 |

重量や携帯性を考慮する必要がある。 |

解像度はフルHD以上が文字の潰れを防げるのでおすすめです。

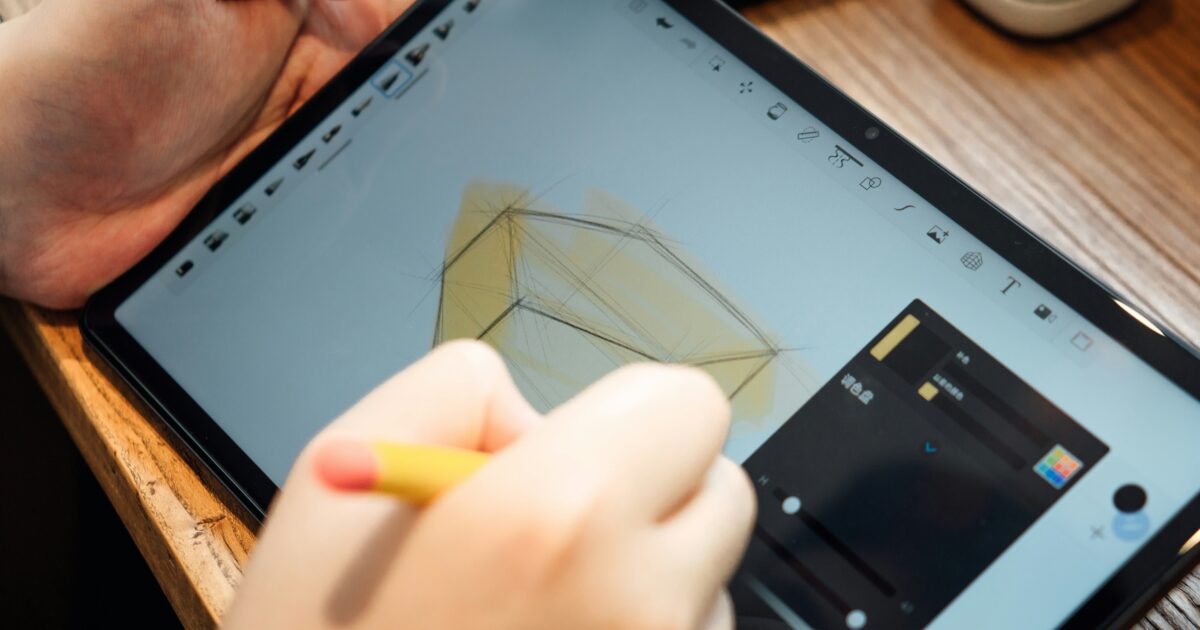

手書き対応(ペン互換性)

手書き対応はノート取りや数式入力に直結する重要な要素です。

ペンの互換性や筆圧検知の有無を確認しましょう。

-

筆圧レベルが高いほど細かな線の表現や筆記感が良くなる。

-

パームリジェクション対応なら手のひらを置いて書けるので快適さが増す。

-

傾き検知があると斜め筆記やシェーディングが自然にできる。

-

専用ペンの有無や別売りの価格もチェックすると良い。

実際に試せる環境があればフィーリングを確かめて選ぶのが失敗の少ない方法です。

バッテリー持続時間

長時間の授業や移動時間に耐えられるバッテリー性能は必須です。

公表値より短くなる場合が多いので実使用を想定した余裕を持つと安心です。

目安として8時間以上使えるモデルなら一日の学習に十分対応できます。

充電時間や急速充電の有無も日常の利便性を左右します。

省電力でのブラウジングやノートアプリ中心なら実効時間が伸びる点にも注意しましょう。

キーボード接続性

レポート作成やプログラミング学習があるなら外付けキーボードの接続性を重視してください。

Bluetooth接続や専用コネクタ接続があるかで着脱の手間が変わります。

物理的キーの打鍵感は長時間タイピングの疲労に直結するので試してみると良いです。

キーボード付きケースやスタンドの互換性を確認すると学習時に画面角度を調整しやすくなります。

ストレージ容量

アプリや教材を多く保存するならストレージは余裕をもって選ぶべきです。

クラウド利用を前提にする場合でもローカル保存分を考えて最低64GBを目安にしましょう。

写真や動画、オフライン教材を多く扱う場合は128GB以上が安心です。

microSDカードスロットがある機種は追加で容量を増やせるので予算に合わせて便利です。

OSやプリインストールアプリが占める容量もあるので実効容量を確認して選んでください。

高校生が利用する際の導入時の注意点

タブレット学習を始める前に押さえておきたいポイントを整理しておくと安心感が増します。

学習効果を高めるためのルールや機器の扱い方を事前に決めておくことが大切です。

学習ルールの明確化

まず家庭や学校で使うルールを具体的に決めておくと混乱が少なくなります。

学習時間や使用場所、利用目的をはっきりさせておくと習慣化しやすくなります。

-

毎日の学習時間を決める。

-

勉強用アカウントと私用アカウントを分ける。

-

共有端末の場合はログアウトや保存場所を約束する。

-

休憩時間やスマホとの併用ルールを設ける。

ルールは紙やアプリで見える化すると守りやすくなります。

ネットフィルタリング設定

有害なサイトや時間外の利用を防ぐためにフィルタリングは必須です。

学校指定のセキュリティ設定がある場合はそれに従うようにしましょう。

家庭内では学年に応じた制限レベルを設定し、必要に応じて段階的に緩めると効果的です。

またソーシャルメディアやアプリのダウンロード制限を検討するとトラブルを減らせます。

契約内容の確認

通信契約や端末保証、サポート内容を事前に確認して想定外の出費を防ぎましょう。

契約書の重要項目を一覧にして確認ポイントを押さえておくと安心です。

|

確認項目 |

チェック内容 |

|---|---|

|

通信量と速度制限 |

月間データ容量や速度制限の条件を確認する。 |

|

端末保証と修理費 |

故障時の保証範囲と自己負担額を把握する。 |

|

解約条件 |

契約期間や違約金の有無を確認する。 |

|

プライバシーとデータ利用 |

収集されるデータと利用目的をチェックする。 |

不明点があれば契約前に販売店や提供元に問い合わせると安心です。

データバックアップの習慣

学習データやノートは定期的にバックアップを取る習慣をつけましょう。

クラウド同期を利用すると端末紛失時でも復元が簡単になります。

外付けのUSBやSDカードにも定期的に保管しておくと二重の安心になります。

バックアップの頻度は週に一度を目安にして、自動化できる仕組みを活用すると続けやすいです。

バックアップの方法と復元手順を家族で共有しておくと緊急時に慌てずに済みます。

高校生のよくある疑問と対処法

高校生のタブレット学習で生じやすい疑問を分かりやすく整理します。

知っておくと安心な対処法や使い方のコツを短く紹介します。

生成AIの学習利用

生成AIは高校生 タブレット学習を効率化する強力なツールになります。

使うときはAIの出力が間違っていることがあると前提にすることが大切です。

具体的にはAIの回答を鵜呑みにせず、自分で教科書や信頼できる資料と照らし合わせて確認してください。

質問の仕方を工夫するとより役立つ答えが返ってきます。

例えば問題の条件や自分が知りたい点を具体的に書くと、より的確なサポートが得られます。

AIで作った要点やまとめは復習用に使い、答案作成では自分の言葉で説明する練習を続けましょう。

故障・紛失時の対応

まずは落ち着いて状況を整理しましょう。

故障や紛失が発覚したらすぐに学校や購入元に連絡するのが基本です。

-

電源が入らない場合は充電器やケーブルを別の端末で確認してください。

-

画面割れや物理的破損がある場合は写真を撮って学校や保証窓口に示しましょう。

-

紛失したときは最後に使用した場所と時間を記録して速やかに届け出を出してください。

-

重要なデータは事前にクラウドや外部ストレージにバックアップしておくと安心です。

-

修理や交換の費用負担は契約や学校の規定により異なるので確認してください。

普段からケースや画面保護フィルムを使うとトラブルを減らせます。

塾との併用方法

塾の学習とタブレット学習を両立させるコツは目的を分けることです。

塾では解法の理解や直接の質問を、タブレットでは復習や演習量の確保を主に行うと効率的です。

タブレットの演習アプリで間違った問題をリスト化して塾で講師に確認する運用が有効です。

学習の予定は週単位で決めて、塾の日と自宅学習の日の役割を明確にしましょう。

定期的に塾の先生と進捗を共有すると弱点補強の優先順位がはっきりします。

学校配布端末との違い

個人で使うタブレットと学校配布の端末は管理方針や使い勝手が異なります。

下の表で主要な違いを比較して、自分の学習スタイルに合う使い方を考えてください。

|

項目 |

個人端末 |

学校配布端末 |

|---|---|---|

|

所有権 |

本人の所有で設定やアプリを自由に決められます。 |

学校や自治体の所有で使用ルールが決められていることが多いです。 |

|

カスタマイズ性 |

好みの参考書アプリや学習ツールをインストールできます。 |

セキュリティや学習管理のためにインストール制限がある場合があります。 |

|

データの扱い |

クラウドを使えば自宅と学校でデータを共有しやすいです。 |

プライバシーや保存期間に関する規約が設定されていることがあります。 |

|

保守と保証 |

自己責任での修理や保険加入が必要になることがあります。 |

学校側で保守やサポートが提供される場合が多いです。 |

どちらにも利点と注意点があるので、自分の目的に合わせて使い分けるのが賢い選択です。

最終判断:高校生のタブレット学習導入で優先すべきポイント

導入の最優先は学習効果が見込める教材と学習管理の整備です。

次に重要なのは教師と生徒が使いこなせる操作性と研修体制です。

通信環境と端末の安定性を確保し、故障時のサポート体制を整えてください。

プライバシー保護と利用ルールの明確化で安全に利用できる基盤を作ってください。

費用対効果を見極め、補助や運用コストも含めた長期的な予算を検討しましょう。

導入後は学習成果と生徒の反応を定期的に評価し改善につなげてください。

まずは小規模な試行導入で運用負担や効果を確認するのがおすすめです。