外出先で長時間扱うと腕が疲れてしまう、重さに悩む方は多いはずです。

タブレットの軽量化を重視したいけれど、画面サイズやバッテリー、性能のどこを優先すべきか迷いがちです。

本記事ではグラム別の目安やサイズ別バランス、素材や接続方式が与える影響まで、選び方の基準を具体的に示します。

用途別に最適な重さやメーカーごとの特徴、購入時の注意点も整理しているので実用的です。

軽さを保つ設定やアクセサリの工夫も含め、自分に合う一台を見つける手助けができますのでぜひ読み進めてください。

軽量タブレットを選ぶポイント

持ち運びやすさを重視するなら軽量タブレットは大きな魅力です。

重量だけでなく画面サイズや素材、バッテリーなどのバランスで後悔しない選択ができます。

ここではタブレット 軽量を実現するための具体的なチェックポイントを分かりやすくまとめます。

重量の目安(グラム別)

軽量タブレットを選ぶときはまず実際の重量レンジを把握することが重要です。

-

〜300g:片手で長時間持てるクラスで、読書やメール中心の用途に向いています。

-

300〜450g:汎用的な使い方ができるバランス型で、動画視聴や軽い作業に適しています。

-

450〜600g:高性能モデルや大画面モデルに多く、据え置きやスタンド使用が前提になります。

-

600g〜:大画面やキーボード一体型、ハイエンド仕様の傾向が強いです。

実際の選び方は用途と持ち運ぶ頻度で変わります。

画面サイズ別の重量バランス

画面サイズは重量に直結するため、サイズ別の目安を知っておくと選びやすくなります。

|

画面サイズ |

典型的な重量 |

おすすめの用途 |

|---|---|---|

|

7〜8インチ |

200〜350g |

電子書籍や片手操作に最適 |

|

8.5〜10インチ |

300〜500g |

動画視聴と軽い作業の両立に向く |

|

10.5〜13インチ |

450〜800g |

作業用途やクリエイティブ作業に適する |

携帯性を重視するなら10インチ以下を検討すると満足度が高くなります。

筐体素材の違い

筐体素材はタブレットの重量と耐久性に直接影響します。

プラスチックは軽くてコストが抑えられる一方で高級感や放熱性に劣ることがあります。

アルミやマグネシウム合金は剛性と放熱性に優れつつ適度な軽さを両立します。

ガラスや特殊コーティングは見た目を良くしますが重量や滑りやすさに注意が必要です。

バッテリー容量の考え方

バッテリー容量が大きいほど駆動時間は伸びますが重量も増えがちです。

日常使いで数時間しか持ち歩かないなら小容量で軽量なモデルでも問題ありません。

長時間の外出や出張が多い場合は容量と重量を天秤にかけて選ぶ必要があります。

製品スペックだけでなくメーカーの公称駆動時間や実レビューも参考にしましょう。

性能の見極め

軽量タブレットだからといって性能を犠牲にしすぎないことが大切です。

CPUやメモリ、ストレージのバランスで普段使いでの快適さが決まります。

ゲームや動画編集など高負荷用途なら軽さよりも処理性能を優先する判断も必要です。

用途別に必要な性能をリスト化して、タブレット 軽量モデルでそれを満たせるか確認しましょう。

接続方式による重量差

セルラーモデルは通信モジュールやSIMスロットの分だけ重くなる傾向があります。

キーボードやペンなど周辺機器を常に持ち歩く場合は合計重量も考慮してください。

ワイヤレス接続の種類やポート数も筐体設計に影響し、結果的に重量差を生みます。

実際に店頭で手に取って持ち心地を確かめるのが失敗しないコツです。

サイズ別の軽量タブレットの重量目安

軽さはタブレット選びの大きなポイントです。

サイズ別の目安を知ると使い方に合ったモデルを選びやすくなります。

7インチの重量目安

7インチは片手で持ちやすく外出時に扱いやすいサイズです。

一般的な軽量モデルは150グラムから300グラム程度が目安です。

電子書籍リーダーや小型タブレットは200グラム前後の製品が多く見られます。

タブレット 軽量を最重要視するなら200グラム以下のモデルを検討すると快適です。

8インチの重量目安

8インチは画面の見やすさと携帯性のバランスが良いサイズです。

重量の目安はおおむね300グラム前後から400グラム未満が多いです。

タブレット 軽量モデルの例として実際の目安を挙げると分かりやすくなります。

-

小型で軽量なエントリーモデルは約300グラム前後のことが多いです。

-

ハイスペック寄りの8インチは350グラム前後になる場合があります。

-

防水や頑丈設計のモデルは重くなりやすく400グラム近くになることがあります。

10インチの重量目安

10インチは動画視聴や仕事での利用に向いた使いやすいサイズです。

一般的な軽量モデルは約400グラムから600グラム程度が目安です。

用途によってはキーボード付きケースを併用すると実際の持ち運び感は変わります。

|

タイプ |

重量目安 |

特徴 |

|---|---|---|

|

軽量モデル |

約400グラム〜500グラム |

持ち運びに優れ動画視聴や軽作業に最適です。 |

|

標準モデル |

約500グラム〜650グラム |

バランス重視で性能と携帯性を両立します。 |

|

拡張重視モデル |

約650グラム以上 |

大容量バッテリーや高性能CPUを搭載しやすいです。 |

タブレット 軽量を重視する場合はテーブルの「軽量モデル」を基準に検討すると分かりやすいです。

12インチ以上の重量目安

12インチ以上は作業効率が高くノート代わりにも使いやすいサイズです。

重量の目安は約700グラムから1キログラム以上まで幅があります。

薄型の12インチ前後でも700グラム台を目指すモデルが増えています。

キーボードやスタイラスを併用するなら総重量は増える点に注意が必要です。

持ち運びの頻度が高いなら800グラム未満を目安に探すと快適です。

用途別の軽量タブレットの選び方

タブレット選びで重さは使い勝手を大きく左右します。

軽量モデルは持ち運びや長時間使用での疲れを減らせます。

ここでは用途ごとに最適な重さの目安と理由をわかりやすくまとめます。

外出用の最適重量

外出時は片手で取り出して使える軽さが重要です。

目安は約300gから500gの範囲がバランス良く感じられます。

軽いほどバッグやカバンに入れても負担になりにくいです。

-

300g前後:カバンにもポケットにも入りやすく片手操作が楽です。

-

350〜450g:画面サイズとバッテリーを両立させたい人向けです。

-

450〜500g:性能やバッテリー容量を重視するが、それでも比較的軽量を求める人向けです。

電子書籍向けの最適重量

電子書籍は長時間手に持って読むことが多い用途です。

理想は200gから350g程度で、軽ければ軽いほど首や腕の負担が減ります。

画面が大きい端末はやや重くなるため、持ちやすさを優先するなら小型サイズを選ぶと良いです。

動画視聴向けの最適重量

動画視聴では常に手で持つとは限らず、スタンドやケースで立てて使う場面が多いです。

そのため400gから600g程度の少し重めでも許容されることが多いです。

ただし長時間手持ちで見るなら350g前後の軽量モデルがおすすめです。

仕事用の最適重量

仕事用は用途によって求められる重量が変わります。

|

想定用途。 |

推奨重量。 |

備考。 |

|---|---|---|

|

出張や移動が多い場合。 |

300〜450g。 |

軽さ重視で持ち運びの疲れを減らすと作業効率が上がります。 |

|

会議やプレゼン中心の場合。 |

400〜550g。 |

画面サイズや接続ポートを優先するとやや重くなることがあります。 |

|

重い処理やマルチタスク中心の場合。 |

500g以上。 |

性能や冷却を優先すると携帯性より作業性が向上します。 |

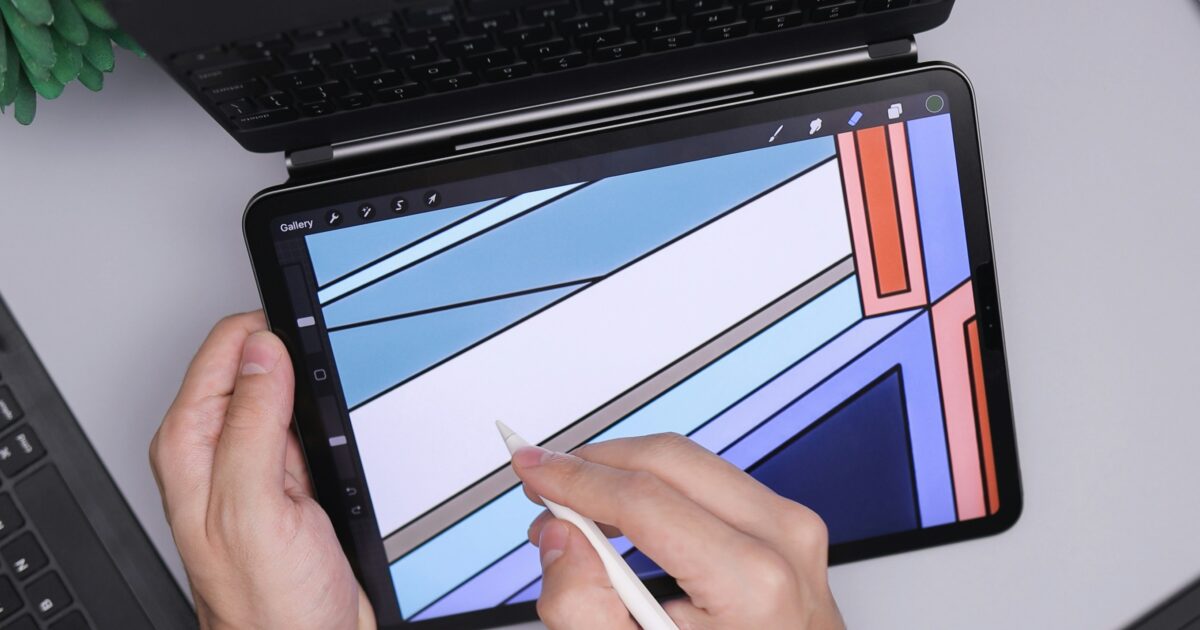

キーボードやスタイラスを併用する場合は総重量も考慮してください。

子ども向けの最適重量

子どもが扱う場合は落としても負担にならない軽さと頑丈さが重要です。

目安は200gから350gで、軽いほど片手で持ちやすく安全性が高まります。

専用ケースを付けると実用上は少し重くなりますが衝撃から守れます。

保護者は重量だけでなく耐衝撃性とペアレンタルコントロールの有無も確認してください。

メーカー別の軽量タブレットの特徴

軽さを重視する場合の各メーカーの特徴を分かりやすく紹介します。

持ち運びや長時間の片手操作に向くタブレット 軽量モデルの選び方の参考になります。

Apple iPad

Appleは薄型アルミニウムボディと最適化されたOSで軽快な使い心地を実現しています。

iPad miniは小型かつ非常に軽量で片手での操作や外出時に便利です。

iPad Airは画面サイズを確保しつつも軽量な設計でバランスが良い選択肢です。

アプリの最適化やApple Pencil対応などクリエイティブ用途でも快適に使えます。

Amazon Fire

Amazon Fireは価格を抑えつつ軽量モデルを多くラインナップしている点が魅力です。

基本的な動画視聴や読書、ライトなウェブ閲覧に向いています。

-

Fire 7は小型で軽く持ち運びやすいモデルです。

-

Fire HD 8はバランスよく軽さと画面サイズを両立しています。

-

Fire HD 10は大画面ながらもリーズナブルで使いやすい設計です。

Samsung Galaxy Tab

Samsungは複数のサイズと性能帯を揃えており選択肢が豊富です。

デザインや画面品質にこだわるモデルが多く、軽量モデルも用意されています。

|

モデル |

軽さの目安 |

向いている用途 |

|---|---|---|

|

Galaxy Tab 小型シリーズ |

軽い |

読書や片手操作、通勤・通学用 |

|

Galaxy Tab ミドルクラス |

中程度 |

動画視聴や普段使い、軽い作業 |

|

Galaxy Tab 高性能シリーズ |

やや重め |

クリエイティブ作業やマルチタスク |

Lenovo Tab

Lenovoはコストパフォーマンスに優れた軽量モデルを展開しています。

プラスチック素材を活かした軽さ重視の設計が多い点が特徴です。

学習用やサブ機として手軽に使えるラインが充実しています。

Xiaomi Pad

Xiaomiは高い性能と比較的抑えた重量のバランスが魅力です。

ディスプレイ品質やスピーカーにこだわったモデルが多く映像視聴に適しています。

コスパ重視で軽量タブレットを探す人にとって有力な選択肢です。

軽量タブレット購入時の注意点

軽さは持ち運びやすさの要ですが、使い勝手や耐久性とトレードオフになることがあります。

選ぶときは実測値や周辺機器との相性、サポート体制まで確認すると安心です。

耐久性の確認

軽量化されたタブレットは薄くて軽い素材が使われていることが多く、落下や曲げに対する強度をチェックすることが大切です。

背面素材やフレームの剛性、ディスプレイのガラス強度について仕様や実機レビューを確認してください。

|

素材 |

耐久性の目安 |

チェックポイント |

|---|---|---|

|

アルミニウムボディ |

比較的高い |

歪みや冷却のしやすさを確認する |

|

マグネシウム合金 |

高いが高価 |

軽さと強度のバランスを確認する |

|

プラスチック系樹脂 |

軽いが傷つきやすい場合がある |

表面処理や補強の有無を確認する |

実機での落下テストや角を押したときのたわみ具合をレビューで確認すると失敗が少なくなります。

アクセサリ互換性の確認

軽量タブレットは専用ケースやキーボード、スタイラスで使い勝手が大きく変わります。

購入前に同梱物と別売りアクセサリの対応状況をメーカーサイトで確認してください。

-

ケースとフィット感。

-

キーボードの接続方式と配列。

-

スタイラスの対応(感圧・傾き対応など)。

-

充電器とケーブルの規格(USB-C PD対応など)。

アクセサリが別売りで高額になる場合もあるので、総合的なコストを見積もっておくと安心です。

OSサポート期間の確認

軽量モデルはコストを優先して最新OSへの対応が短いことがあるため、アップデート方針を確認してください。

セキュリティアップデートやメジャーアップデートの提供期間は長いほど安心です。

Android、iPadOS、WindowsなどOSごとにサポート方針が異なるので、将来のアプリ互換性も考慮しましょう。

実測重量の確認

メーカー公表の重量は本体のみの場合が多く、ケースやキーボード、スタイラスを加えると総重量が変わります。

持ち運びの快適さを重視するなら、実際に手に持ってみて片手での操作感や腕の疲れを確かめてください。

もし実機が触れない場合は、購入前にユーザーレビューで「実測重量」や「カバー込みの重さ」の情報を集めると参考になります。

保証と修理体制の確認

軽量タブレットは薄型化の影響で部品交換が難しい場合があるため、保証内容と修理対応を事前に確認してください。

国内販売モデルなら国内サポートの有無や、交換用部品の供給状況も重要です。

メーカー保証だけでなく、延長保証やホームサポートの有無も考慮して、長く安心して使える体制を選びましょう。

軽量タブレットで軽さを保つ設定とアクセサリ

タブレットを持ち歩くときは本体の軽さに加えて周辺機器や設定で体感の軽さが変わります。

ここでは軽量タブレットの持ち運びを楽にする具体的なアクセサリと設定を紹介します。

軽量ケース

軽量ケースは本体を守りながら重さを最小限に抑える選択肢です。

素材はシリコンや薄手のポリカーボネート、超薄型の布素材がおすすめです。

衝撃吸収やスタンド機能にこだわると重くなりやすいので優先順位を決めて選んでください。

スタンド・ホルダー

タブレット用のスタンドやホルダーは使い勝手を向上させつつ持ち運びの負担を減らせます。

軽量で折りたたみ式のモデルを選ぶとバッグ内でかさばりません。

-

アルミ製の薄型スタンドは軽くて耐久性があります。

-

シリコン素材のグリップタイプは軽量で滑りにくい特徴があります。

-

折りたたみ式のプラスチック製は最も軽く携帯性に優れます。

外部バッテリー

外部バッテリーは長時間使用時に便利ですが、容量と重量のバランスが重要です。

必要な容量だけを持ち歩くことで余分な重さを減らせます。

以下の表は一般的な容量帯と重量の目安です。

|

容量 |

想定重量 |

用途の目安 |

|---|---|---|

|

5,000mAh |

約120〜150g |

軽い外出時の予備電源 |

|

10,000mAh |

約200〜250g |

長時間の外出や出張向け |

|

20,000mAh |

約350〜450g |

複数デバイスを同時に充電する場合 |

アプリ整理

不要なアプリを削除するとストレージ負担が減り動作が軽くなります。

バックグラウンドで動作するアプリを制限するとバッテリー消費と発熱が抑えられます。

よく使うアプリだけをホーム画面に置くと操作がスムーズになります。

省電力設定

画面の明るさを抑えるだけでも体感の軽さが変わります。

自動同期や位置情報の更新間隔を長くすると消費電力を下げられます。

低電力モードや省電力モードを活用すると外出時に外部バッテリーの必要性が減ります。

軽量タブレット購入の最終判断基準

持ち運びのしやすさを最優先に考えるなら本体重量とサイズのバランスを確認しましょう。

日常利用ならバッテリー駆動時間と充電方式が快適さに直結します。

作業内容に合わせてCPUとメモリの性能が十分かどうかをチェックしましょう。

表示品質は長時間の使用で負担が変わるため、解像度と発色性を重視してください。

キーボードやスタイラスとの相性やアクセサリの有無で使い勝手が大きく変わります。

耐久性と防水性、保証内容も外で使う機会が多ければ重要です。

予算に応じて必要十分な機能を優先し、不要な性能に過剰投資しないようにしましょう。

以上を踏まえて実機に触れて確認できれば失敗が少なくなります。