外出先や在宅ワークで、手持ちのタブレットをもう一台の画面にしたいけれど、接続方法や遅延・給電が不安で踏み切れない方は多いはずです。

特にタブレットのモニター化をUSB接続で試す場合、機種対応やUSB Alt Mode、ドライバーや給電の問題でつまずきやすいのが現実です。

この記事は対応機種・必要ソフトやケーブル、Windows/Mac/iPad別の具体手順、トラブル対処まで実践的に分かりやすくまとめます。

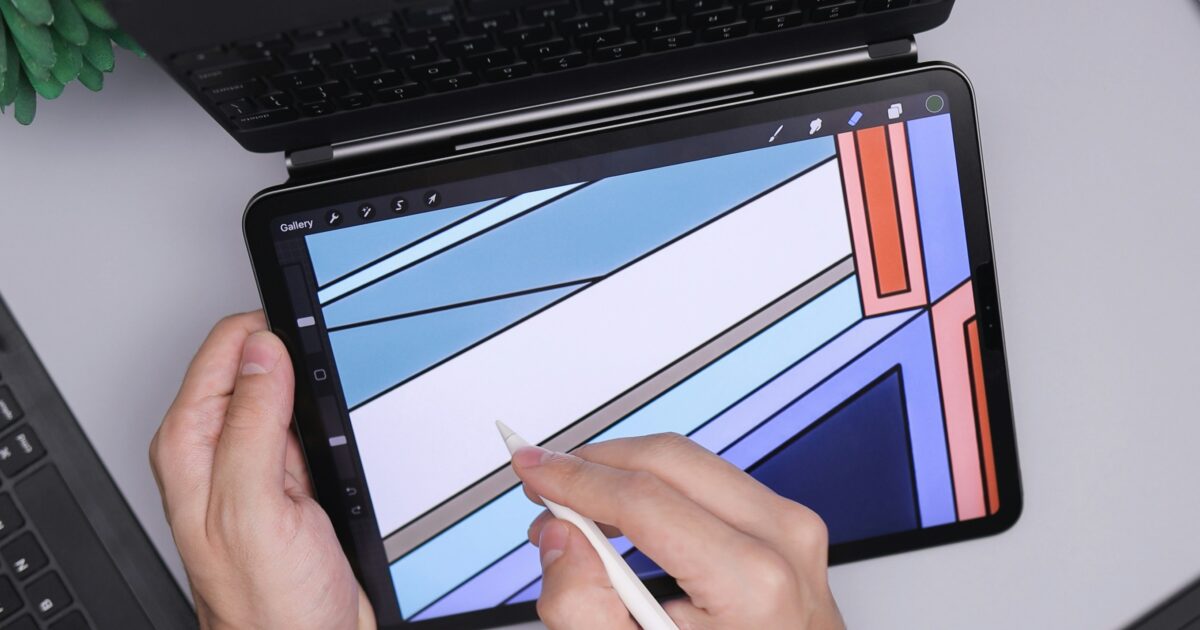

写真付きの接続手順やコスト目安も掲載しているので、安定した有線接続でサブモニター化したい方は次をお読みください。

タブレットをUSB接続でモニター化する方法

タブレットをパソコンのサブモニターとして使う方法はUSB接続で手軽に実現できます。

USB接続はネットワーク接続より安定しやすく遅延が少ない点が魅力です。

対応機種

主要なタブレットはOSやモデルによって使えるアプリや接続方法が異なります。

|

OS。 |

モデル例。 |

備考。 |

|---|---|---|

|

iPadOS。 |

iPad Pro、iPad Air、iPad。 |

Duet DisplayやSplashtop Wired XDisplayでUSB接続の拡張表示が可能です。 |

|

Android。 |

Samsung Galaxy Tab、Xiaomi Padなど。 |

spacedeskやDuet、scrcpyなどを組み合わせてミラーや拡張として使えます。 |

|

Windowsタブレット。 |

Surfaceシリーズなど。 |

通常の外部モニター扱いが可能で、HDMIやUSB-Cでの接続を検討できます。 |

|

Chrome OS。 |

Chromebookタブレット。 |

対応アプリが限られるため事前確認が重要です。 |

必要ソフト

アプリ選びで「拡張表示ができるか」「USB対応か」を確認してください。

Duet DisplayはUSB接続で高い互換性と低遅延を提供する代表的な有料アプリです。

Splashtop Wired XDisplayはUSB経由で画面を拡張できる無料版や有料版が存在します。

spacedeskはWindows側をサーバーにしてAndroidやiPadをクライアントにする無料ソフトです。

scrcpyはAndroidの画面をUSBでミラーリングする無料ツールで、拡張表示はできない点に注意してください。

各ソフトの公式サイトで動作環境とドライバーの有無を必ず確認してください。

実際の接続手順や用途別のアプリ比較を詳しく知りたい場合は、タブレットをモニターにする方法で各ソフトの長所短所と設定例を確認できます。

必要ケーブル

-

USB-C to USB-Cケーブルは最近のタブレットで最も一般的な接続方法です。

-

USB-A to USB-CやUSB-A to Lightningは古いPCやiPadで必要になることがあります。

-

OTGケーブルやアダプターは一部のAndroid機で通信モード切替に使います。

-

充電専用ケーブルではデータ通信ができないため、データ対応ケーブルを選んでください。

-

電力不足が心配な場合はPD対応のUSBハブや充電器を併用するのがおすすめです。

ケーブルの互換性や映像対応の見分け方を具体的に知りたい方は、スマホとタブレットを繋ぐケーブルの選び方の記事が役立ちます。

接続手順概要

まずパソコン側にサーバーソフトやドライバーをインストールします。

次にタブレット側にクライアントアプリをインストールします。

Androidの場合は開発者オプションでUSBデバッグを有効にする必要があることがあります。

iPadは接続時に「このコンピュータを信頼しますか」と表示されたら許可してください。

ケーブルで接続した後、パソコンのソフトを起動してタブレットを検出します。

表示モードで「拡張」か「ミラー」のいずれかを選びます。

動作が不安定な場合はケーブル交換やUSBポートの変更、ソフトの再起動を試してください。

電源供給

USB接続中はタブレットのバッテリーが消耗することが多いです。

長時間使用する予定がある場合は給電しながら使える環境を用意してください。

USB PD対応のハブや充電器を使うと安定して給電できます。

一部のタブレットは接続中に給電が優先されず充電速度が遅くなることがあります。

その場合は別途充電器をつないだり、PDパススルー付きハブを利用すると改善します。

長時間運用や給電のベストプラクティスについては、タブレットを充電しっぱなしにすると起きることと対策でメリット・デメリットと対処法を整理しています。

解像度設定

タブレットをモニター化したときの解像度はPC側で調整できます。

|

タブレットサイズ。 |

推奨解像度。 |

備考。 |

|---|---|---|

|

7〜8インチ。 |

1024×600〜1280×800程度。 |

高解像度にすると文字が小さくなるため拡大率の調整が必要です。 |

|

9〜11インチ。 |

1280×800〜1920×1200が使いやすいです。 |

作業用途に合わせてスケーリングを50〜100%で調整してください。 |

|

12インチ以上。 |

1920×1080以上を推奨します。 |

高解像度により作業領域が広がりますがGPU負荷と遅延に注意してください。 |

Windowsではディスプレイ設定から解像度と拡大縮小を調整できます。

Macではシステム設定のディスプレイから解像度の変更やミラー/拡張の切替を行ってください。

遅延や表示崩れがある場合は解像度を下げてフレームレート優先に設定すると改善することがあります。

表示解像度と遅延のトレードオフをどう設定すべきか迷ったら、タブレットの解像度で失敗しない選び方で用途別の推奨値を確認してください。

WindowsでUSB経由でタブレットをサブモニターにする手順

USBを介してタブレットをサブモニターとして使う方法は大きく分けてネットワーク共有を使う方法とキャプチャーデバイスを使う方法があります。

ドライバー確認

まずWindows側とタブレット側で必要なドライバーやサービスが動作しているか確認します。

USB接続でネットワーク化する場合はWindowsのネットワークドライバーとUSBドライバーが正常であることが重要です。

HDMIキャプチャーを使う場合はキャプチャーデバイスのUVCドライバーや対応アプリが必要です。

|

ドライバー |

目的 |

確認方法 |

|---|---|---|

|

Windows USBドライバー |

タブレットとPC間の正常な通信を確保するため |

デバイスマネージャーで不明なデバイスがないか確認します。 |

|

ネットワークアダプタドライバー |

USBテザリングや仮想ネットワークを安定させるため |

ネットワーク接続にローカルエリア接続(USB経由)が表示されているか確認します。 |

|

キャプチャーデバイス(UVC)ドライバー |

HDMI信号をUSB経由で取り込むため |

タブレット側の対応アプリでデバイスが認識されるか確認します。 |

spacedesk設定

spacedeskはWindowsにサーバーソフトを入れてクライアント側で表示するタイプのソフトです。

Windowsにspacedesk Driver(Server)をインストールします。

タブレット側にはspacedeskのアプリをインストールします。

USB経由で使う場合はタブレットでUSBテザリングを有効にしてPCとネットワーク接続を作ります。

Windows側のファイアウォールでspacedeskのポートを許可します。

タブレットのspacedeskアプリを起動してWindowsサーバーが表示されれば接続をタップします。

接続後に解像度や画質のプリセットを調整して遅延と画質のバランスを整えます。

HDMIキャプチャー設定

HDMIキャプチャーを使う場合はPCのHDMI出力をキャプチャーデバイスに接続します。

キャプチャーデバイスをタブレットにUSB OTG経由で接続します。

タブレットに対応するビューアーアプリをインストールしてキャプチャーデバイスを開きます。

Windows側は該当の表示をHDMI出力に拡張または複製するよう設定します。

キャプチャー機器の仕様により最大解像度やフレームレートが制限される点に注意します。

遅延を最小にするにはビューアー側で余計なエフェクトを切り、解像度を下げることを検討します。

HDMI→キャプチャー経由で安定させるコツや対応アプリの選び方は、AndroidタブレットをHDMIでモニター化する方法に手順付きでまとめています。

ディスプレイ設定変更

接続後はWindowsのディスプレイ設定で表示の配置を整えます。

「設定」→「システム」→「ディスプレイ」で複数ディスプレイの表示を確認します。

表示モードを「表示画面を拡張する」に設定してマウスの移動やウィンドウ配置を確認します。

解像度と拡大縮小をタブレット側の画面に合わせて最適化します。

タッチ入力を使いたい場合はタブレットがタッチイベントを送信できるか確認し、必要なら「タブレットPC設定」でキャリブレーションを行います。

トラブルチェック

接続できない、映像が出ない、遅延がひどいなどの問題は順番にチェックします。

-

USBケーブルがデータ転送対応か確認します。

-

別のUSBポートや別ケーブルで試してみます。

-

USBテザリングを使う場合はタブレット側でネットワークが認識されているか確認します。

-

spacedeskが見つからない場合はWindowsのファイアウォール設定を確認します。

-

キャプチャーデバイスが認識されない場合は対応アプリの権限やドライバーを確認します。

その他のチェックポイントとしてはPCのGPUドライバーの更新、タブレットの再起動、spacedeskサービスの再起動があります。

映像は出るがタッチが効かない場合はドライバーがタッチ入力を転送する設定になっているか確認します。

どうしても解決しない場合は一度接続方法を変えて問題切り分けを行うと原因を特定しやすくなります。

MacでUSB経由のタブレットモニター化を行う手順

MacとタブレットをUSBでつないでサブディスプレイとして使う流れを分かりやすくまとめます。

USB接続ならWi‑Fiより安定した表示と低遅延が期待できます。

以下の手順に沿ってアプリ選びから接続、設定、画面切替まで進めてください。

サードパーティアプリ選定

まずは利用するアプリを決めます。

代表的な候補にはDuet Display、Luna Display、Astropad、EasyCanvasなどがあります。

アプリごとに対応OSや機能、料金が違うため用途に合わせて選ぶと良いです。

-

Duet Displayは設定が簡単でUSB接続に最適化されています。

-

Luna Displayは専用ハードウェア版もあり遅延が少ないです。

-

Astropadはクリエイティブ用途でペン入力の互換性が高いです。

-

EasyCanvasはコストパフォーマンスが高く手軽に試せます。

選定時はUSB接続の対応可否、画面解像度、遅延、画面録画権限の必要性を確認してください。

ケーブル接続手順

まずMacとタブレットのポート形状を確認します。

近年のMacとiPadならUSB‑C to USB‑Cが最も簡単です。

旧モデルのiPadやiPhoneはLightningケーブルとUSB‑A/USB‑Cの組み合わせが必要な場合があります。

必要に応じてUSBハブや変換アダプタを用意してください。

|

ケーブル種類。 |

主な対応機器。 |

注意点。 |

|---|---|---|

|

USB‑C to USB‑C。 |

最新のMacとiPad。 |

最高の帯域と安定性を期待できます。 |

|

USB‑C to Lightning。 |

一部のiPadやiPhone。 |

データ転送対応ケーブルを使用してください。 |

|

USB‑A to Lightning。 |

古いMacやアダプタ使用時。 |

充電専用だと動作しない場合があります。 |

ケーブル接続後はタブレット側で「このコンピュータを信頼しますか」などの確認に同意してください。

サードパーティアプリが要求する場合はアプリを起動して接続モードをUSBに切り替えます。

システム設定

まずMacのシステム環境設定からディスプレイ設定を開きます。

アプリによってはセキュリティとプライバシーで画面収録の許可が必要です。

システム環境設定の「セキュリティとプライバシー」から該当アプリにチェックを入れて許可してください。

ディスプレイ設定で解像度や拡大表示を調整して見やすさを最適化します。

タブレットがペン入力に対応している場合は、その入力設定やジェスチャーの有効化も確認してください。

画面拡張切替

画面の拡張とミラー表示はディスプレイの配置で切り替え可能です。

システム環境設定のディスプレイから「配置」タブを開きます。

ミラー表示にする場合は「ディスプレイをミラーリング」にチェックを入れてください。

拡張表示にする場合はディスプレイの位置をドラッグして物理配置に合わせます。

接続が不安定なときは解像度やフレームレートを下げると表示が安定します。

USB接続の利点を活かすために、可能であればUSB接続で常用することを検討してください。

iPadをUSBで外部モニターにする手順

iPadを有線で接続してタブレットをモニター化する方法をシンプルに説明します。

安定した表示や低遅延を重視するならUSB接続がおすすめです。

ここで紹介する手順はSidecarやDuet Displayなど、代表的な方法を含みます。

Sidecar設定

SidecarはMacとiPadを連携してiPadをサブディスプレイにするApple純正の機能です。

利用条件はmacOS Catalina以降とiPadOS 13以降で、同じApple IDでサインインしている必要があります。

USB接続で使う場合はiPadをケーブルでMacに接続してからMac側のディスプレイ設定でiPadを選択します。

MacのメニューバーにあるAirPlayアイコンからiPadを選ぶことでも接続できます。

接続後はMacのSidecar設定でサイドバーの表示や指先操作の有無を調整できます。

Duet Display接続

Duet DisplayはWindowsや古いMacでもiPadを外部モニター化できるサードパーティアプリです。

有線接続に対応しておりUSBでつなぐと低遅延で表示できます。

-

ステップ1はMacまたはWindowsにDuetのデスクトップアプリをインストールすることです。

-

ステップ2はiPadにDuetアプリをApp Storeからインストールすることです。

-

ステップ3はiPadを付属または対応のUSBケーブルでPCに接続してDuetアプリを起動することです。

-

ステップ4はPC側で接続デバイスを選び、解像度やパフォーマンス設定を調整することです。

Duetは有料機能で高フレームレートやタッチ入力のサポートなどが提供されています。

Lightning/USB-C接続

iPadをUSBでつなぐ際はケーブルがデータ転送に対応しているか確認してください。

|

ケーブル種類 |

対応iPad |

特徴 |

|---|---|---|

|

USB-C to USB-C |

最新のiPad ProやiPad Airなど |

高速データ転送と給電に対応します |

|

Lightning to USB-A |

旧型iPadやiPad mini |

データ対応ケーブルなら使用可能ですが速度は控えめです |

|

Lightning to USB-C |

USB-Cポート搭載PCとLightning iPadの接続に使用 |

変換を伴うため、ケーブルの品質に注意が必要です |

ケーブルが充電のみ対応の安価品だと画面接続ができないことがあります。

接続時にiPad側で「このコンピュータを信頼しますか」と表示されたら信頼を許可してください。

iPadOS側設定

接続前にiPadOSを最新のバージョンに更新しておくと互換性の問題が減ります。

初めてUSB接続する際はPCやMacを認識させるため「このコンピュータを信頼」をタップしてください。

設定アプリの「一般」や「ディスプレイと明るさ」で画面回転や表示サイズを調整できます。

外部ディスプレイとして使う際は自動ロックやスリープ設定を延長しておくと中断が少なくなります。

タッチ操作やApple Pencilの挙動は使用するアプリや接続方式によって変わるので必要に応じて調整してください。

USB-C Alt Mode非対応タブレットの有線モニター化方法

USB-CでのDisplayPort/HDMI出力に対応していないタブレットでも有線で外部モニター化する方法はいくつかあります。

機器の対応状況や用途によって向き不向きがあるため、手順と注意点を押さえておくと失敗が少なくなります。

HDMIキャプチャー使用

HDMI出力を持つPCやゲーム機などの映像をタブレットで表示する場合はHDMIキャプチャーを使う方法が有効です。

接続基本はHDMI機器→HDMIキャプチャー→タブレットのUSBポート(OTG)で、タブレット側はUVC対応のアプリで映像を表示します。

AndroidはUVC対応アプリがあれば比較的簡単に映像を受け取れますが、iPadや一部のAndroidでは対応していない場合があります。

|

方法 |

必要な機器 |

メリット |

デメリット |

|

HDMIキャプチャー経由 |

HDMIケーブル、HDMIキャプチャー、OTGアダプター、UVC表示アプリ |

安定した有線接続で遅延が比較的少ないことが多いです。 |

タブレットの対応が限定的で解像度やフレームレートに制限が出ることがあります。 |

|

USBリンクアプリ経由 |

PC用ソフト、タブレット用アプリ、通常のUSBケーブル |

ソフトウェアで手軽にセカンドディスプレイ化できます。 |

ネットワークやUSB速度に依存し、遅延や圧縮が生じます。 |

使用時のポイントはタブレットがUSB OTGでキャプチャーデバイスを認識できることと、アプリ側でUVC入力を正しく扱えることです。

標準的なUSB電源だけではキャプチャーが動作しない場合があるため、給電付きハブやセルフパワーのキャプチャーデバイスを使うと安定します。

USBリンクケーブル使用

ソフトウェアでPCの画面をタブレットに表示するタイプは専用のUSB接続に対応したアプリを利用します。

代表的な製品やアプリにはDuet Display、Splashtop Wired XDisplay、SuperDisplayなどがあります。

手順は一般に以下の通りです。

-

PC側に専用のデスクトップクライアントをインストールします。

-

タブレット側にアプリをインストールします。

-

USBケーブルでPCとタブレットを接続し、アプリを起動します。

-

必要に応じてUSBデバッグやドライバーの許可を行います。

この方法はUSB経由で映像データを転送するため、USB-C Alt Mode非対応でも動作する点が魅力です。

ただし映像はソフト的に圧縮・転送されるため、遅延や画質低下が発生する点に注意してください。

映像出力変換

タブレットに物理的な映像出力端子がない場合でも、変換アダプターや拡張機能で対応できるケースがあります。

一部の古い端末はMHLやSlimPortに対応しており、対応アダプターを使えばHDMI出力が可能です。

別の方法としてDisplayLinkなどのUSBグラフィックス技術を使う手段がありますが、これらは多くの場合ドライバーが必要でOS依存です。

チェックすべき点は次の通りです。

-

タブレットがMHL/Slimportに対応しているかをメーカー仕様で確認すること。

-

DisplayLink方式はWindowsやMacでは簡単だが、AndroidやiPadOSでは対応が限定的であること。

-

変換器を使う場合は電力供給が別途必要になることが多いこと。

映像変換はハード側の対応に依存するため、購入前に対応機種と動作報告を必ず確認してください。

給電対策

タブレットを長時間外部入力で使う場合は給電を考慮しないとバッテリー消費や動作不安定を招きます。

まず有線で接続する機器が電力を消費するかどうかを確認してください。

一般的な対策は次のとおりです。

-

USB PD対応のUSBハブや充電器でタブレットに給電しながら接続すること。

-

OTG接続と給電を同時に行うYケーブルや給電付きハブを利用すること。

-

HDMIキャプチャーなどが外部電源を必要とする場合はセルフパワーモデルを選ぶこと。

給電方法によってはタブレット側で充電優先の設定が必要な場合があります。

使用中の発熱にも注意して、長時間運用する場合は風通しの良い場所で使うことをおすすめします。

有線接続に必要な機材とコスト目安

タブレットをモニター化する際の有線接続ではケーブル、キャプチャー、専用ケーブルやアプリ、給電周りの機材が揃っていることが重要です。

機材ごとに互換性や性能差があるため最低限の仕様確認と予算配分をしておくと失敗が少なくなります。

以下は代表的な機材と日本国内での目安価格をわかりやすくまとめた内容です。

USB-Cケーブル(Alt Mode)

USB-CのAlt Modeはタブレット側とケーブルが映像出力に対応している必要があります。

多くの最新タブレットはDisplayPort Alt Modeに対応していますが、機種ごとに仕様を確認してください。

USB-C to USB-Cケーブルで直接モニターに接続できる場合は変換やキャプチャーが不要で手間が少なくなります。

品質の良い映像対応ケーブルは約1,000円〜3,000円が目安です。

長さや編組(メッシュ)仕様、PD給電対応の有無で価格が変わります。

HDMI→USBキャプチャー

タブレットにHDMI出力があるか、あるいはHDMI変換した映像をPC経由で取り込む場合はHDMI→USBキャプチャーが必要です。

キャプチャーは解像度やフレームレート対応で価格差が大きくなります。

以下は一般的なモデル別の用途と価格目安です。

|

製品タイプ。 |

用途。 |

価格目安。 |

|---|---|---|

|

エントリーモデル。 |

1080p/30fpsの録画や簡易配信向け。 |

2,000円〜6,000円。 |

|

中級モデル。 |

1080p/60fpsや低遅延配信を求める用途。 |

6,000円〜15,000円。 |

|

高性能モデル。 |

4K入力やハードウェアエンコード対応のプロ用途。 |

10,000円〜30,000円以上。 |

安価な製品は遅延や互換性の問題が出ることがあるためまずはレビューを確認してください。

USBリンクケーブル

USBリンクケーブルはPCとタブレットを直接つなぎ、画面拡張やミラーリングを行う専用ケーブルです。

専用ソフトやドライバーが必要なタイプが多いため対応OSを事前に確認してください。

価格はメーカーや付属ソフトによって1,500円〜8,000円程度が目安です。

-

メリットは設定が比較的簡単でケーブルだけで接続できる点です。

-

デメリットはソフト依存で遅延や解像度制限が出る場合がある点です。

-

導入前に公式の対応機種一覧を確認すると安心です。

有料アプリ費用

タブレットを有線でサブディスプレイ化するアプリには有料のものが複数あります。

代表例としてDuet DisplayやSplashtop Wired XDisplay、iDisplayなどがあります。

価格体系は買い切り型やサブスクリプション型が混在しており数百円から年間数千円程度が一般的です。

アプリ選びでは対応OS、解像度、タッチ入力対応の有無を確認してください。

給電アクセサリ

長時間使う場合やタブレットのバッテリー消費を抑えたい場合は給電対策が必要です。

USB PD対応のACアダプターやPDパススルー対応のUSBハブがあると利便性が上がります。

PD対応充電器は2,000円〜6,000円、PD対応ハブやドッキングステーションは5,000円〜20,000円が相場です。

モニター側が給電をサポートしている場合はケーブル一本で給電と映像を賄えるケースもあります。

USB接続で映像が出ない原因

タブレットをUSBでモニター化しようとして映像が出ない場合は原因がいくつか考えられます。

原因を順にチェックすることで短時間で解決できることが多いです。

以下のポイントを確認して問題箇所を絞り込んでください。

ケーブル不良

まずはケーブル自体の不良を疑ってください。

断線や端子の摩耗で映像信号が伝わらないことがあります。

特に充電専用のケーブルは映像伝送に対応していないので注意が必要です。

-

ケーブルの規格を確認することが重要です。

-

別のケーブルで接続して動作するか試してください。

-

物理的に曲がったり、端子が緩んでいないか目視でチェックしてください。

-

長距離ケーブルの場合は信号劣化で映らないことがあるので短いケーブルで試してください。

Alt Mode非対応

USB-Cの映像出力はDisplayPort Alt ModeやHDMI Alt Modeなどに対応している必要があります。

タブレット側がAlt Modeに対応していないとUSB経由で映像は送れません。

ケーブルやドック側もAlt Mode対応である必要があります。

仕様書やメーカーサイトで「DisplayPort Alternate Mode」や「Alt Mode対応」の表記があるか確認してください。

対応していない場合はAlt Mode対応の変換アダプタや別の接続方法を検討してください。

ドライバー未導入

特にWindowsや独自OSを搭載したタブレットではドライバーが必要な場合があります。

適切なドライバーが入っていないと映像出力が認識されません。

|

OS |

必要な対応 |

|---|---|

|

Windows |

メーカー提供のUSBビデオドライバーやDisplayLinkドライバーが必要なケースがあります。 |

|

macOS |

基本的にAlt Modeで動作しますが一部アダプタは専用ドライバーを要することがあります。 |

|

Android |

通常はOS組み込みですが、メーカーによっては追加設定やファーム更新が必要になる場合があります。 |

ドライバーを確認する際は公式サイトから最新バージョンをダウンロードしてください。

インストール後は再起動して接続を再確認してください。

電力不足

USBポートが映像と同時に十分な電力を供給できないケースがあります。

特にバスパワーで動作する外部モニターやドックは電力不足で映らないことがあります。

セルフパワーのハブや外部電源付きのアダプタを使用して電力を補うと改善する場合があります。

またタブレット側が給電を優先して映像出力を抑制する設定を持つ場合があるので設定を確認してください。

接続ポート誤認

接続先のポートが映像入力ではなくデータ転送専用や充電用のポートであることがあります。

モニター側で入力ソースが正しく選ばれているか確認してください。

一部のモニターはUSBポートを単なるUSBハブとして扱っている場合があります。

タブレットのUSB端子が映像出力兼用かどうかを説明書で確認して正しいポートに接続してください。

接続順序を変えてみる、ケーブルを抜き差しして認識させるなどの基本操作も試してください。

USB接続で映像遅延を改善する方法

タブレットをモニター化してUSB接続で使う際の映像遅延は設定次第で大幅に改善できます。

ここでは実践しやすいポイントをわかりやすくまとめます。

解像度最適化

高解像度は綺麗ですがデータ量が増えて遅延の原因になります。

まずは表示解像度とリフレッシュレートを用途に合わせて下げることを検討してください。

| 解像度 | 推奨USBモード/目安 | 期待される遅延の目安 |

|---|---|---|

| 1920×1080 | USB 3.0以上 | 低〜中 |

| 1280×720 | USB 2.0〜3.0 | 中 |

| 800×600 | USB 2.0 | 低 |

多くの場合、フルHDからHDに下げるだけで遅延が目に見えて軽減します。

必要に応じてタブレット側やPC側のスケーリング設定も調整してください。

USB帯域管理

USB帯域の取り合いは映像遅延の大きな原因です。

不要なUSB機器を外し帯域を確保することが基本です。

-

使わないUSBデバイスは取り外して帯域を空けてください。

-

ハブを使う場合はセルフパワー(外部電源)タイプを選んでください。

-

可能ならPCの別コントローラに割り当てるか直接ポートに接続してください。

-

長いケーブルは信号劣化の原因になるため短めを選んでください。

また同時転送中のデバイス数を減らすだけで安定性が上がります。

給電強化

タブレットの給電不足は処理遅延を招くことがあります。

USB-Cで接続する場合はPD(パワーデリバリー)対応の充電器やケーブルを使ってください。

セルフパワー型のUSBハブを噛ませると安定して映像出力が続きます。

給電が不十分なときは画面描画がカクついたりフレーム落ちが発生しやすくなります。

専用アプリ使用

専用のモニター化アプリは遅延対策や圧縮設定が細かく設定できます。

Duet DisplayやSpacedesk、SuperDisplayなどのアプリはUSB接続での低遅延モードを提供しています。

アプリ側で画質とフレームレートのバランスを落とすとレスポンスが良くなります。

ドライバーやファームウェアを最新に保つことも重要です。

有線と無線の使い分け基準(USB接続を選ぶ理由)

タブレットをモニター化するときは接続方式によって快適さが大きく変わります。

特にUSB接続は安定性や遅延の面で優れた選択肢になることが多いです。

用途や環境に合わせて有線と無線を使い分ける基準を整理しておくと失敗が少なくなります。

安定性比較

有線の代表であるUSB接続は通信の途切れが起きにくく安定しています。

無線は電波干渉や距離、障害物の影響を受けやすく急に画面が乱れることがあります。

職場や会議など長時間の使用場面ではUSB接続の安定性が信頼されます。

屋外や移動中に手軽に使いたい場合は無線の利便性が勝る場面もあります。

遅延比較

遅延は作業の快適さに直結する重要なポイントです。

|

接続方式。 |

典型的な遅延感。 |

解説ポイント。 |

|---|---|---|

|

USB(有線)。 |

数ミリ秒〜十数ミリ秒程度。 |

安定して低遅延なので動画編集やゲーム、ペン入力にも向いています。 |

|

Wi‑Fi(無線)。 |

十数ミリ秒〜数十ミリ秒程度。 |

環境次第で遅延が増減しやすく高速操作にやや不安があります。 |

|

Bluetooth(無線)。 |

数十ミリ秒〜それ以上。 |

主に表示よりもオーディオや入力デバイス向けで映像モニター化では遅延を感じやすいです。 |

タブレット モニター化 USBを選ぶと遅延が少なく作業効率が上がることが多いです。

設置の手軽さ

無線接続はケーブルが不要なので見た目がすっきりしています。

USB接続はケーブルの取り回しが必要ですが接続手順はシンプルです。

設置時のチェックポイントを簡単にまとめると次の通りです。

-

携帯性重視なら無線を優先する。

-

安定性重視ならUSBで有線接続する。

-

電源供給を兼ねたい場合はUSB給電対応の接続を検討する。

場合によってはモバイルルーターやUSB延長ケーブルを併用すると設置が楽になります。

コスト比較

無線化は追加のアクセサリや高性能ルーターが必要になると費用が増えることがあります。

USB接続は基本的にケーブルや変換アダプタの費用だけで済むケースが多いです。

費用対効果で考えると短期的にはUSB接続の方が安く済むことが多いです。

長期運用や複数台の同時接続を考えると無線設備への投資が有効な場合もあります。

導入前に確認すべきポイント

タブレットをモニター化する前に、接続方法と対応規格を確認してください。

USB経由なのかHDMI変換が必要か、また充電と映像伝送を同時に行えるかをチェックしてください。

使用するOSやドライバ、専用アプリの対応状況と遅延が許容範囲かを確かめてください。

また電源供給や固定方法、タッチ入力や筆圧対応の有無も事前に確認すると安心です。